سورية واحتمالات التقسيم

تزايد الحدث مؤخرا عن تقسيم سورية ، كأحد افرازات الصراع المؤيد الدائر في هذ البلد العربي منذ ٧ سنوات، ونستعرض في هذ الإطار مقالين لاثنين من كبار الكتاب العرب المختصين وهما الاستاذ صالح القلاب والأستاذ عثمان ميرغني، يستعراضان احتمالات التقسيم وفرص وقف هذا السيناريو الخطير والذي يهدد المنطقة بأكملها.

بقلم: صالح القلاب ، الشرق الاوسط ٢٦-٤-٢٠١٨م

بعد كل هذا الذي جرى في سوريا خلال السنوات السبع الماضية وأكثر، باتت هناك شبه قناعة لدى المعنيين بهذه الأزمة المتفجرة والمتابعين لها، إنْ في هذه المنطقة وإنْ في الشرق والغرب، بأنها ذاهبة إنْ ليس إلى التفتت والتشرذم والتشظي فإلى «التقسيم». فالعودة إلى ما كانت عليه قبل عام 2011 من الواضح، لا بل المؤكد، أنها لم تعد ممكنة في المدى المنظور على الأقل وذلك بعدما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه وأصبح هذا البلد يخضع لاحتلالات كثيرة دولية وإقليمية.

والأكثر صعوبة على هذا الصعيد هو أن كل الأدلة تشير إلى أن القوتين الرئيسيتين الفاعلتين في هذا البلد، روسيا والولايات المتحدة، لم تعودا قادرتين على التفاهم، ولو في الحدود الدنيا، وأنهما ذاهبتان إلى حرب باردة جديدة كتلك التي سادت في النصف الثاني من القرن الماضي، وهذا إنْ لم يستجد، ما سيأخذهما إلى مواجهة عسكرية، إنْ هي لن تكون بمثابة حرب عالمية جديدة فإنها ستكون حرباً إقليمية بالتأكيد ستنخرط فيها إيران وإسرائيل وأيضاً تركيا وبعض دول هذه المنطقة التي بعض دولها منحاز منذ الآن إلى هذه الجهة وبعضها الآخر منحاز إلى الجهة الأخرى.

والواضح أنَّ سوريا لن تستعيد وحدتها في المدى القريب وستكون ميدان مواجهة وساحة معركة بين القوى المتصارعة والتي لا يهمها كيف سيكون مصير هذا البلد العربي، الذي من سوء طالعه أن موقعه الجغرافي هو هذا الموقع الاستراتيجي وأنه ابتُلي بنظام طائفي وليس بنظام الطائفة منذ عام 1970 الذي أوصله إلى ما وصل إليه، بقدر ما يهمها الاستحواذ على مصادر الطاقة في البحر الأبيض المتوسط وفي شواطئه، إنْ في ما تبقى من هذا القرن الذي من الواضح أنه قد بدأ عاصفاً وسينتهي عاصفاً، وإنْ في القرن الذي يليه الذي لا تزال تحدياته في عالم الغيب.

إن السؤال الذي ازداد إلحاحاً في السنوات الأخيرة من عمر هذه الأزمة، التي تحولت مع الوقت إلى أزمة إقليمية ودولية متفجرة خاضعة لأسوأ الاحتمالات، هو: إلى أين سوريا ماضية يا ترى؟ وهل هي ذاهبة إلى التقسيم والتشظي، كما يقال، وأنَّ حفاظها على وحدتها ليس معجزة وفقط، لا بل مسألة مستحيلة وذلك رغم كل هذه «الانتصارات!» الوهمية التي هي انتصارات للإيرانيين والروس وليس لهذا النظام البائس الذي لو أنه «لم يركب رأسه» ولم يخضع للرغبات الروسية والإيرانية ورغبات أخرى كثيرة ومتعددة لكان قد توصل مع «شعبه» إلى حل مقبول ومعقول منذ البدايات وعلى أساس أن «لا يجوع الذئب ولا تفنى الأغنام»؟

قبل أيام قليلة بعد هذه الانتصارات الأخيرة التي حققها الإيرانيون والروس في دوما والغوطة الشرقية، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: «لا نعرف كيف سيتطور الوضع بالنسبة إلى ما يتعلق بمسألة إنْ كان من الممكن أن تبقى سوريا دولة واحدة»، وهذا بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الروسي نفسه سيرغي لافروف كان قد أطلق تصريحاً مدوياً في الوقت نفسه حذَّر فيه من وجود محاولات تهدف إلى تدمير هذا البلد وتقسيمه والإبقاء على وجود قوات أجنبية على أراضيه إلى الأبد… وهنا فإن المؤكد أنه لا يقصد القوات الروسية التي تجاوز وجودها في هذا «القطر العربي» كل الحدود، والتي باتت لها قواعد إلى الأبد كمنحة من بشار الأسد في «حميميم» وفي طرطوس وبانياس على الشواطئ المتوسطية.

والسؤال هنا أيضاً هو: هل فعلاً يا ترى سيكون هناك تقسيم لسوريا هذه التي كانت ولا تزال تعد «قلب العروبة النابض» والتي بقي يُرفع فوقها منذ الثامن من مارس (آذار) عام 1963 وحتى الآن شعار «أمة عربية واحدة… ذات رسالة خالدة» هذا الشعار الذي غدا مستهلَكاً ولا يظهر إلا في بعض المناسبات الرسمية؟!

والجواب الذي يجب أن يُقال، وبوجع قلب ومرارة، هو نعم… إنه بالإمكان تقسيم هذا البلد العربي الذي كان قد التقى في عام 1958 مع مصر في وحدة اندماجية عنوانها «الجمهورية العربية المتحدة» التي وللأسف قد انهارت بعد نحو 3 أعوام، وحيث إن حافظ الأسد نفسه قد حوّل نظامه بعد انقلاب عام 1970 إلى نظام طائفي وليس نظام الطائفة، وجعل بلده «القرداحة» العاصمة البديلة لدمشق، وأقام في المناطق التي كانت ولا تزال تسمى «نصيرية» الكثير من القواعد الجوية وجعلها، أي هذه المناطق، مستودعات للصواريخ والأسلحة المتطورة، وكل هذا وقد أصبحت قيادات الجيش العربي السوري الرئيسية والفاعلة من الموالين له وأقرب المقربين منه عائلياً وعشائرياً ومذهبياً بعد تصفية المنافسين له من أبناء هذه الطائفة نفسها مثل محمد عمران وصلاح جديد وإبراهيم ماخوس وغيرهم من كبار ضباط القوات المسلحة.

إن هذه هي بداية التقسيم، فإعطاء الكيان السوري كله بعد انقلاب عام 1970 الصبغة المذهبية ليصبح الحكم في سوريا كله طائفياً وليس حكم الطائفة، يعني أنه كان هناك تحضيرٌ منذ البدايات لكل ما هو قائم الآن، وحيث رفع بشار الأسد مبكراً، بعد انفجار هذه الثورة المستمرة والتي من الواضح ورغم كل هذا الذي حصل والذي يحْصل أنها ستنتصر لا محالة، شعار «سوريا المفيدة»، المقصود به «التقسيم» وبكل وضوح وصراحة، حيث هذه الـ«سوريا المفيدة» ستضم شريطاً يتشكل من العاصمة دمشق وبعض المدن والمناطق الرئيسية وصولاً إلى اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس على سواحل المتوسط الشرقية.

والمعروف أن بشار الأسد كان قد أطلق تصريحاً مدوياً بعد اشتداد النزعة الانفصالية والتقسيمية لديه قال فيه: رغم خسائرنا الكبيرة فإننا نعتبر أننا رابحون لأننا قد حققنا «التناسق المجتمعي»، والمقصود هنا هو عمليات الطرد والتهجير لـ«السنة» وإحلال طائفيين ومذهبيين محلهم إنْ من الداخل وإنْ من الخارج… من إيران وأفغانستان والهند وباكستان. وحقيقةً أن هذا هو التقسيم الحقيقي الذي يكمله حسن نصر الله من الجهة الأخرى بما يفعله أيضاً من تغيير ديموغرافي في لبنان وبخاصة في المناطق الحدودية اللبنانية المتاخمة للحدود السورية.

ثم وإنَّ الأخطر هو أن تزويد نظام بشار الأسد بصواريخ «إس 300» و«إس 400» هو استدراج لإسرائيل لتدخل على خط كل هذه المتغيرات السورية، الحالية والمتوقعة، ولتحتفظ بالجولان كله ولتكون شريكاً رئيسياً في عمليات «التقسيم» هذه التي هي قائمة على قدم وساق الآن، والدليل على هذا كله أنه عندما يواصل الروس «نسْف» الحل السياسي المبنيّ على «جنيف 1» وقرار مجلس الأمن رقم 4522 فلأنه يعني منع التقسيم، ولأنه هو الحل الوحيد الذي لا حلَّ غيره الذي يحافظ على وحدة هذا البلد ويقطع دابر المؤامرة التقسيمية التي تسعى روسيا لفرضها على المعادلة السورية.

ويقيناً إن كل هذه الاتصالات واللقاءات التي جرت والجارية الآن والتي ستجري من لقاء «باكاكرا» في السويد الذي ضم ممثلي الـ«15» دولة الأعضاء في مجلس الأمن، ولقاء الرئيس الفرنسي الأخير مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي والرئيس الروسي، جميعها تدور حول مسألة التقسيم هذه التي يبدو أنها غدت إنْ ليست محسومة فشبه محسومة، وذلك رغم أن هناك من يقول إن الأميركيين ما زالوا، ومعهم الفرنسيون والبريطانيون، مترددين إزاء هذه المسألة الخطيرة التي ستترتب عليها مستجدات كثيرة في هذه المنطقة التي غدت تهتز كـ«قصلة» في رياح عاصفة.

وهكذا فإنه لا بد من السؤال مرة ثالثة: هل أن سوريا يا ترى ذاهبة إلى التقسيم بالفعل؟ والجواب هو أنَّ كل شيء جائز ما دامت هناك كوريا شمالية وكوريا جنوبية، وقبرص شمالية وقبرص جنوبية، ويمن جنوبي ويمن شمالي، والصين الشعبية والصين الوطنية (فرموزا)، والسودان الجنوبي والسودان الشمالي، وأيضاً ما دامت هناك ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية، وما دامت هناك دولة علوية ودولة درزية، ودولة دمشق ودولة حلب!

***

مخاوف التقسيم وصعوبة الخيارات العربية في سوريا

بقلم : عثمان ميرغني، الشرق الاوسط ٢٦-٤-٢٠١٨م

بعد أزيد من سبع سنوات، لا يزال حل الأزمة السورية يبدو بعيد المنال بينما تتفاقم معاناة السوريين، وتتسع رقعة الخلافات بين الأطراف المعنية، ويتجدد الكلام حول سيناريو التقسيم. مؤتمر المانحين الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في بروكسل سلط الأضواء مجدداً على المعاناة التي يعيشها السوريون بأرقام تشير إلى أن نحو 13 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات؛ ما دعا وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، إلى التحذير من أن الأوضاع تتجه نحو كارثة من دون الحل السياسي، الذي اعترفت بأنه يبدو أبعد من أي وقت مضى.

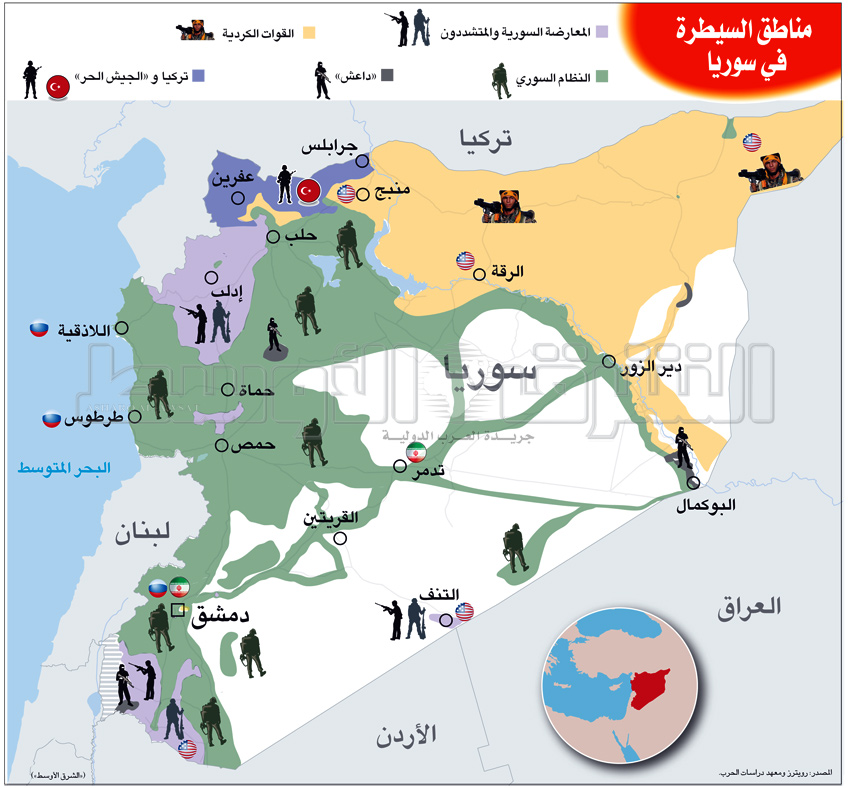

النظام السوري بدعم قوي من حلفائه الروس والإيرانيين تمكن من تحقيق سلسلة من الانتصارات بالعمليات العسكرية وبالمفاوضات لإخراج المقاتلين من عدد من المناطق، لكن مع تغيير تركيا لاستراتيجيتها وتمددها داخل المناطق الحدودية السورية، تعززت مخاوف سيناريو التقسيم. فحالياً يبدو الوضع كالتالي: روسيا وإيران في غرب الفرات، والقوات الأميركية وحلفاؤها في شرق الفرات، وتركيا على الحدود الشمالية، أما النظام السوري ففي وسط وغرب البلاد، بينما إدلب خارج سيطرة الجميع، ولا أحد يبدو قادراً على حسم عسكري نهائي في مستقبل منظور؛ ما يعني أن الأزمة تدخل مرحلة جديدة من الجمود، لكنه جمود مشحون بالمخاطر.

في خضم ذلك، برز الحديث عن إرسال قوات عربية إلى سوريا؛ وهو الأمر الذي كرره الرئيس الأميركي دونالد ترمب كمخرج في إطار سياسته الداعية لإخراج القوات الأميركية من هناك. الفكرة ليست جديدة، كما أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير؛ إذ طرحت قبل ذلك، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب صعوبات عملية تتمثل في عدم وجود اتفاق بين العرب، وعدم وضوح الدور الذي ستقوم به هذه القوات في ظل عدم وجود سلام لكي تتولى حفظه، إضافة إلى أن النظام السوري أعلن رفضه الفكرة؛ ما يعني إمكانية أن تجد هذه القوات نفسها في مواجهة مباشرة مع قوات النظام وحلفائه، خصوصاً إيران و«حزب الله» وبعض الميليشيات الشيعية العراقية. هناك من يرى أن دور هذه القوات يمكن أن يدرج في إطار حرب «داعش» والإرهاب، لكن هذا الأمر ليس بلا تعقيدات بسبب الخلاف حول تصنيف بعض جماعات المعارضة، ولا سيما المصنفة متطرفةً، إضافة إلى مشكلة الوجود الروسي والإيراني والتركي على الأراضي السورية.

تناقضات الاستراتيجية الأميركية في سوريا تزيد بدورها من تعقيد المشهد؛ فمن ناحية انتهج الرئيس ترمب نهجاً تصعيدياً منذ نهاية العام الماضي في محاولة لبلورة استراتيجية مختلفة عن إدارة باراك أوباما، واكبته تغييرات شملت الخارجية الأميركية بإقالة ريكس تيلرسون وانتقال مايك بومبيو من إدارة الاستخبارات (سي آي إيه) إلى إدارة الدبلوماسية الأميركية، كما شملت مجلس الأمن القومي بإقالة الجنرال ماكماستر وتعيين جون بولتون، أحد صقور المحافظين الجدد، محله. والضربة الأميركية – البريطانية – الفرنسية الأخيرة في سوريا كانت رسالة بهذا المعنى، مثلما أنها كانت رسالة مبطنة إلى روسيا بعد محاولة اغتيال العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا باستخدام غاز الأعصاب.

المشكلة أن ترمب الذي يريد أن يبدو حازماً وقوياً ومستعداً لإجراءات عسكرية، كرر في أكثر من مناسبة أنه يريد سحب القوات الأميركية من سوريا في أسرع وقت، وتقليص الالتزام الأميركي، وذلك وسط مخاوف واعتراضات علنية ومكتومة من الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي تخللتها تصريحات بأن القوات الأميركية باقية في سوريا. لكن الإدارة الأميركية قامت فعلاً وبهدوء شديد بخطوات من أجل تقليص التزامها في سوريا؛ إذ أغلقت في يناير (كانون الثاني) الماضي غرفة العمليات التي كانت تشرف على تدريب وتأهيل عناصر المعارضة السورية المنتمية إلى «الجيش السوري الحر» داخل الأراضي السورية. كما أنها أوقفت رواتب العناصر التي كانت تعمل مع الولايات المتحدة منذ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ ما أضطر المئات من هذه العناصر إلى العمل مع تركيا، وبعضهم شارك في عملية «غصن الزيتون» في مدينة عفرين على الحدود التركية – السورية، التي شنتها أنقرة ضد أكراد سوريا المنتمين إلى «قوات سوريا الديمقراطية».

هذه التناقضات في الاستراتيجية الأميركية، إضافة إلى عدم وجود تفاهم دولي على الحل، تجعل الكلام عن دور عربي أكثر صعوبة، على الرغم من الإقرار بأنه يصبح أكثر أهمية مع ازدياد المخاوف من سيناريو التقسيم. العرب وإن تفرقت مواقفهم، إلا أنهم يلتقون حول ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ومنع تقسيمها أو قضم أراضيها من قبل تركيا أو أي طرف آخر، ويتفقون على أهمية إنهاء معاناة الشعب السوري. لهذا ربما تجدد الكلام حول فكرة إرسال قوات عربية، لكن بسبب صعوبتها فإن هناك خيارات أخرى منها التحرك مع الأطراف الدولية الأخرى لدعم عملية الحل السياسي، ومنها موضوع إعادة الإعمار الذي يعد ورقة مهمة في أي مفاوضات للحل. المهم أن الدور العربي بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى، من دون التقليل من الصعوبات التي تواجهه.