فورين أفيرز: سبل مواجهة العصر النووي الجديد

فورين أفيرز 24-6-2025، فيبين نارانغ وبراناي فادي: سبل مواجهة العصر النووي الجديد

في عام 2009 عندما تولى الرئيس الأميركي باراك أوباما منصبه، بدت الأسلحة النووية بصورة متزايدة غير ضرورية، ومع انقضاء الحرب الباردة واندثارها في طيات التاريخ كانت موسكو وواشنطن، القوتان النوويتان العظميان في العالم، تعملان معاً منذ فترة طويلة لتقليص ترسانتيهما، وفي الوقت نفسه وبعد أعوام من الحروب التقليدية المطولة في أفغانستان والعراق و”الحرب على الإرهاب” الأوسع نطاقاً، كان تركيز المؤسسة الدفاعية الأميركية منصباً على مكافحة الإرهاب والتمرد لا على الإستراتيجية النووية والتنافس بين القوى العظمى، وبدت فكرة محاولة أية دولة أخرى تحقيق التكافؤ النووي مع روسيا والولايات المتحدة بعيدة الاحتمال، وكان القادة الأميركيون سعداء للغاية بتأجيل عملية التحديث المكلفة للترسانة الأميركية القديمة، وكان الإجماع على أن الأسلحة النووية أصبحت من مخلفات حقبة سابقة قوياً إلى درجة أن أربعة من كبار المسؤولين السابقين في مجال الأمن القومي، هنري كيسنجر وجورج شولتز وسام نان ووليام بيري، وجميعهم بعيدون من أن يكونوا من دعاة السلام، دعوا علناً إلى إنهاء الأسلحة النووية باعتبارها تهديداً للعالم.

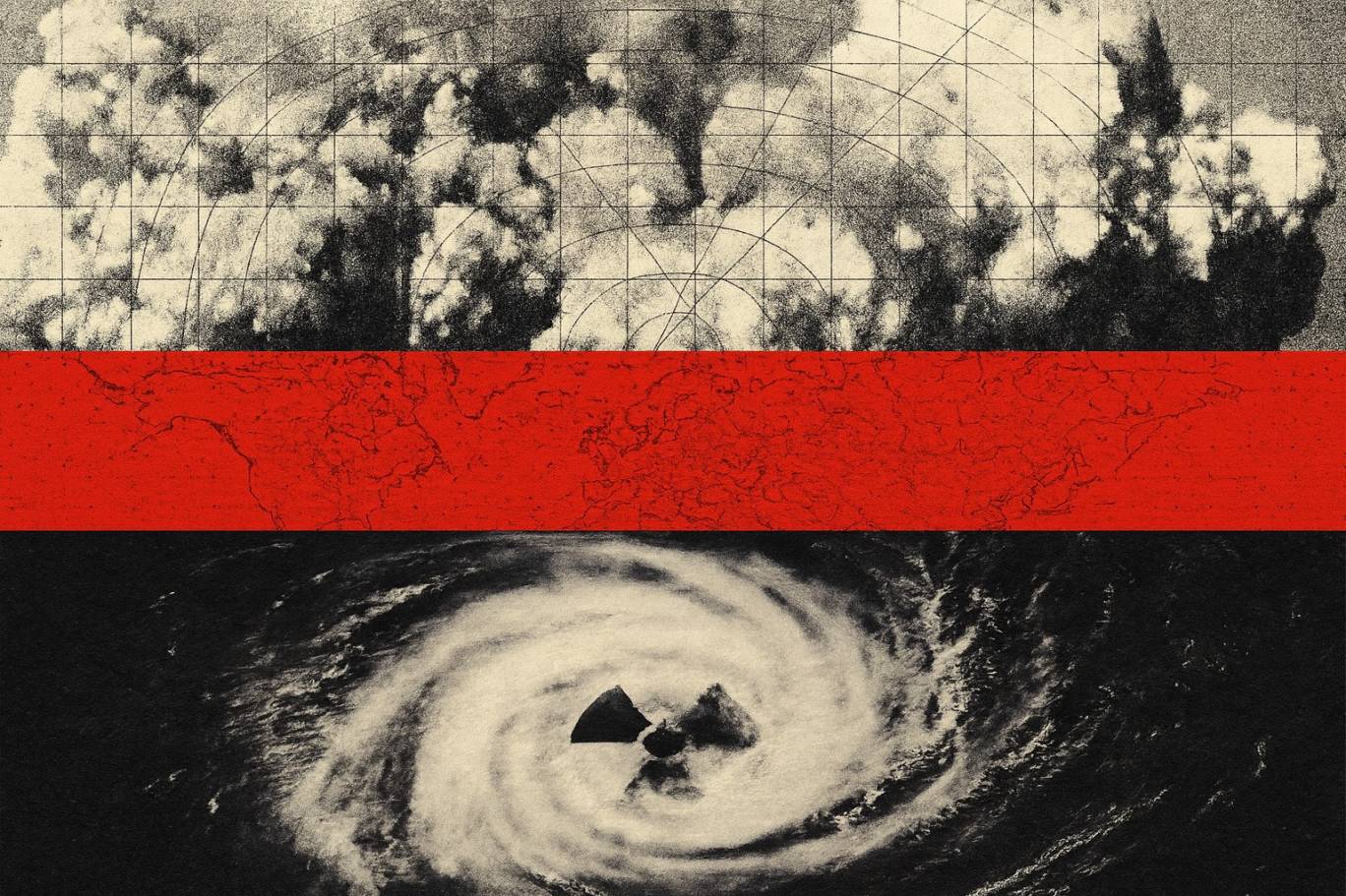

ولكن بعد عقد ونصف اختلف الوضع تماماً، فالولايات المتحدة تواجه الآن إعصاراً نووياً من الدرجة الخامسة من حيث شدته، وبعد عقود من الحفاظ على قدرة نووية محدودة تسير الصين بخطى حثيثة لمضاعفة مخزونها لعام 2019 الذي بلغ 300 رأس نووي، إلى ما يقارب خمسة أضعاف بحلول عام 2035، سعياً إلى الحصول على ترسانة تعادل في قوتها ترسانتي روسيا والولايات المتحدة. وعوضاً عن المشاركة في جهود تقليص التسلح تستخدم روسيا التهديد بالأسلحة النووية كدرع لعدوانها على أوكرانيا، وفي غضون ذلك تواصل كوريا الشمالية توسيع ترسانتها التي أصبحت تضم الآن صواريخ قادرة على ضرب البر الرئيس للولايات المتحدة (باستثناء ألاسكا وهاواي)، أما إيران فهي أقرب من أي وقت مضى إلى إنتاج سلاح نووي، وفي مايو (أيار) الماضي رأى العالم الهند وباكستان، وهما دولتان مسلحتان نووياً، تضربان أراضي بعضهما بعضاً بأسلحة تقليدية في أعقاب هجوم إرهابي، وهي مواجهة غير مسبوقة كان من الممكن أن تتصاعد إلى مواجهة نووية مباشرة.

إن هذه التهديدات المتزايدة لم تعد الإستراتيجية النووية لصلب اهتمامات الدفاع الأميركية وحسب، بل طرحت أيضاً مشكلات جديدة، فلم يسبق للولايات المتحدة أن اضطرت إلى ردع خصوم نوويين متعددين وحماية حلفائها منهم في الوقت نفسه، ومثلما فعلت روسيا فقد تدمج كل من الصين وكوريا الشمالية الأسلحة النووية في خططها الهجومية سعياً وراء درع نووي يمكنها من شن عدوان تقليدي ضد جيران غير نوويين، وعلاوة على ذلك فهناك احتمال متزايد بأن تحاول قوتان نوويتان أو أكثر، مثل الصين وروسيا، أو كوريا الشمالية وروسيا، تنسيق عدوان عسكري متزامن ضد جيرانهما، مما قد يفوق قدرة الردع النووي الأميركي ويرهقها، وأخيراً فإن التآكل السريع للضوابط النووية، أي البنية الدبلوماسية التي كبحت لعقود من الانتشار النووي ووفرت الأمن لعشرات الدول تحت المظلة النووية الأميركية، قد دفع بعض الحلفاء الآسيويين والأوروبيين إلى التفكير في امتلاك أسلحتهم النووية الخاصة، وكل هذا يحدث في عصر أصبحت فيه الترسانة النووية الأميركية المتهالكة مهملة وفي حال سيئة، في ظل جهود تحديث متعثرة وكُلف متزايدة بصورة مفرطة.

يشكل هذا الإعصار النووي المرتقب تحديات واسعة النطاق، فللمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة ستحتاج واشنطن إلى تطوير قدرات نووية إضافية وأكثر تطوراً ومن نوع مختلف، والبدء في نشرها بطرق جديدة، ونظراً إلى حجم المشكلة فلم يعد من الممكن التعامل مع القضايا النووية باعتبارها مسألة متخصصة تديرها مجموعة صغيرة من الخبراء، لذا سيتعين على المسؤولين في أعلى مستويات الحكومة دمج هذه القضايا في جوهر سياسة الدفاع في كل من المناطق الرئيسة ذات الأهمية الحيوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة: أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه سيحتاج الكونغرس إلى دعم جهود تسريع إصلاح الترسانة الأميركية بتمويل كبير وإعطاء المشروع أولوية قصوى، ليكون قادراً على مواجهة بيئة التهديدات المتغيرة اليوم وفي المستقبل أيضاً، والأهم من ذلك كله كي تتعامل الولايات المتحدة بفاعلية مع نظام نووي شديد التقلب وسريع التغير، فيجب أن تصبح الشؤون النووية مجدداً جزءاً لا يتجزأ من الإستراتيجية الأميركية الكبرى.Top of Form

التحرك الصيني الكبير

إن التحول الأهم في مشهد الأسلحة النووية العالمي هو تصميم الصين على أن تصبح قوة نووية، فحتى عام 2019 لم تكن الترسانة الصينية الصغيرة موضع اهتمام جدي في الإستراتيجية النووية الأميركية، فبعد أول اختبار للأسلحة النووية عام 1964 سعت بكين إلى امتلاك قدرات نووية لأغراض دفاعية بحتة تقريباً، وكي تتمكن من ردع الولايات المتحدة (أو الاتحاد السوفياتي) عن الهجوم والابتزاز النووي، ولتحقيق هذه الأهداف المحدودة احتفظت بكين بعدد قليل من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات غير المجهزة بالوقود، وخزنت الرؤوس الحربية بصورة منفصلة، وهو ترتيب كان يتطلب ساعات وربما أياماً، لإعداد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات للإطلاق، وقد سمح هذا النهج باتباع إستراتيجية تقوم على الرد فقط، مصحوبة بتعهد أمام المجتمع الدولي بـ “عدم الاستخدام الأول”، ونتيجة لذلك تمكن الإستراتيجيون الأميركيون، سواء خلال الحرب الباردة أو بعدها، من تجاهل القوات النووية الصينية باعتبارها “حالاً أقل أهمية” والتركيز على ردع الاتحاد السوفياتي وخليفته روسيا.

ومع ذلك فخلال العقد الماضي أمر الزعيم الصيني شي جينبينغ بتوسيع هائل لترسانة بلاده النووية، فإضافة إلى مئات الصوامع الجديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ستشمل القوة الجديدة صواريخ باليستية إقليمية منخفضة القدرة (وربما صواريخ “كروز”)، وأنظمة توصيل فرط صوتية، ونظاماً لإيصال الرؤوس الحربية عبر المدار مصمماً لتفادي الدفاعات الصاروخية الأميركية، وقوة ردع متنامية قائمة على الغواصات وقادرة على الصمود في حال تعرضت لضربة نووية أولى، وعلاوة على ذلك تبني بكين هذه الترسانة بوتيرة أسرع مما توقعته واشنطن في البداية، ففي غضون خمسة أعوام فقط ضاعفت الصين عدد الرؤوس الحربية التشغيلية إلى 600، وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى 1000 بحلول عام 2030 وربما 1500 بحلول عام 2035، ونتيجة لذلك قد لا تواجه الولايات المتحدة قريباً قوة عظمى واحدة وحسب، بل قوتين عظميين منافستين تملكان قدرات نووية إستراتيجية كبيرة ومتنوعة تضاهي قدراتها.

في الحقيقة يشكل الصعود النووي للصين معضلة معقدة للمخططين الأميركيين، فمنذ فجر العصر النووي ركزت الإستراتيجية النووية الأميركية على إقناع أي خصم بأنه لا يوجد سبيل عملي يمكن من خلاله استخدام الأسلحة النووية لتحقيق أهدافه السياسية والعسكرية ضد الولايات المتحدة أو أي من حلفائها، وتتألف هذه الإستراتيجية من ثلاثة أجزاء: أولاً والأهم يجب أن تكون الترسانة الأميركية قادرة على الصمود في وجه الضربة الأولى وفرض دمار مؤكد على مهاجمها رداً على هذه الضربة، وثانياً يجب قدر الإمكان أن تكون قادرة على الحد من حجم الضرر الذي يمكن أن يلحقه المهاجم بالولايات المتحدة وحلفائها بصورة فعالة، وفي سبيل تحقيق ذلك يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على قدرتها على تدمير أكبر عدد ممكن من الأسلحة النووية لدى المهاجم قبل إطلاقها أو بعد ذلك، وهو مبدأ يعرف باسم استهداف القوة المعادية، وإضافة إلى الخيارات النووية الإقليمية المرنة القادرة على إدارة التصعيد، تحتاج واشنطن إلى قوات نووية إستراتيجية عالية الدقة قادرة على التهديد بتدمير ترسانة الخصم بعيدة المدى، لمنع تحول حرب محدودة، قد يتبادل فيها الخصوم سلاحاً نووياً واحداً أو اثنين في ساحة المعركة كخطوة تصعيدية في صراع تقليدي عنيف، إلى حرب أشد تدميراً.

وتعد القدرة على تقليص حجم الأضرار مطلباً أساساً في إستراتيجية الردع الأميركية، وفي ضمانها النووي لحلفائها بأن الولايات المتحدة تستطيع إنقاذ برلين من دون أن تخسر بوسطن، وثالثاً يجب أن تكون الترسانة الأميركية كبيرة وقادرة على الصمود بما يكفي للاحتفاظ بقدرات نووية رادعة بعد أي تبادل أوليّ، من أجل ردع أي هجوم لاحق يشنه خصم ضعيف أو عدوان انتهازي من إحدى الدول الأصغر حجماً المسلحة نووياً، إلا أن القوة النووية المصممة لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة ضد روسيا وحدها، كما هو حال الترسانة الأميركية الحالية، لن تكون كافية لتحقيق ذلك في مواجهة كل من الصين وروسيا معاً في آن واحد.

ويضاف إلى هذه المشكلة التركيبة المحددة لترسانة بكين الجديدة، فلو أن التوسع النووي لشي جينبينغ ركز على بناء قوات نووية قادرة على الصمود والبقاء بعد أي ضربة أولى، على سبيل المثال، من خلال وضع مزيد من الرؤوس الحربية على غواصات الصواريخ الباليستية، لكان على الإستراتيجيين الأميركيين التركيز بصورة أساس على تحسين قدرات الحرب المضادة للغواصات، لكن شي اختار أيضاً بناء مئات الصوامع الجديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات من قواعد برية، والتي يمكن إطلاقها في غضون دقائق لإحداث دمار واسع في الأراضي الأميركية، وهو تموضع يبدو أنه مصمم لإفشال الإستراتيجية الأميركية.

وكي تتمكن الولايات المتحدة من الحد بصورة موثوقة من الأضرار التي قد تنجم عن الصين، ستحتاج إلى أخذ كل صومعة جديدة في الحسبان، وعلاوة على ذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تفترض، كما يرى بعضهم، أن بكين تريد فقط تعزيز قدرة انتقامية مضمونة وموثوقة، فمن خلال الحصول على صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات وأسلحة قصيرة المدى ذات قدرة منخفضة، قد تغير الصين بصورة جذرية توجه إستراتيجيتها النووية، فعلى سبيل المثال يمكن للصين استخدام أسلحة منخفضة القدرة على نطاق محدود في معركة ضد القوات التقليدية، سواء في ساحة المعركة أو لردع الولايات المتحدة عن استخدام قدرات مماثلة إذا ما هدد هجوم صيني القوات التقليدية الأميركية، وكذلك يمكن للصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات أن تساعد الصين في تحييد قدرة الولايات المتحدة على التهديد بالتصعيد الإستراتيجي، ونظراً إلى عدد الصوامع الجديدة للصواريخ الباليستية الصينية العابرة للقارات وانتشارها الجغرافي، واحتمال انتقال الصين إلى إستراتيجية تمكنها من فرض إرادتها بالقوة على محيطها الإقليمي، فمن المرجح أن تحتاج الولايات المتحدة إلى ترسانة نووية منتشرة أكبر حجماً ومختلفة، لتكون قادرة على ردع كل من الصين وروسيا في الأزمات المزدوجة.

خطر في كل زاوية

وما زاد الأمر سوءاً أن ظهور الصين كقوة نووية كبرى تزامن مع شروع روسيا وقوى نووية أصغر أخرى في استخدام ترساناتها بطرق أشد خطورة وزعزعة للاستقرار، فخلال الأعوام الأخيرة لم تكتف موسكو بنسف معظم اتفاقات الحد من التسلح مع واشنطن، بل وجهت أيضاً تهديدات نووية صريحة ضد الغرب، وفي خريف عام 2022، حين بدت جبهة روسيا في جنوب أوكرانيا مهددة بالانهيار، اتخذت التهديدات النووية الروسية طابعاً أكثر خطورة، إذ ناقش كبار قادتها بجدية إمكان استخدام أسلحة نووية منخفضة القوة لتجنب الهزيمة التقليدية، وبحسب تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية فإن احتمالات استخدام تلك الأسلحة كانت الأعلى منذ أزمة الصواريخ الكوبية، وقد وصفها أحد مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها “أشبه برمية عملة في الهواء”، في إشارة إلى أن الاحتمال كان متساوياً (50 في المئة)، وعندها سارعت إدارة بايدن إلى إقناع بوتين بأن استخدام سلاح نووي ستكون له “عواقب كارثية”، فاختار بوتين ألا يختبر عزم الغرب هذه المرة.

ومع ذلك فقد أسهم هذا التهديد في كشف حجم الأخطار التي تواجهها موسكو في هذا الصراع، وأجبر الولايات المتحدة وحلفاءها على التفكير بعناية في أخطار التصعيد الناجمة عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وعلاوة على ذلك لم تكن هناك لحظة تراجع للخصم، كما قال وزير الخارجية الأميركي السابق دين راسك، عندما وصف تراجع السوفيات لإنهاء أزمة الصواريخ الكوبية.

ربما يكون التهديد الروسي باستخدام الأسلحة النووية قد انحسر بعد أزمة عام 2022، لكن الظروف التي أدت إليه استمرت وتفاقمت، فمنذ ذلك الحين علق الكرملين العمل بـ “معاهدة نيو ستارت” لعام 2010 التي خفضت ترسانات الولايات المتحدة وروسيا إلى أدنى مستوياتها منذ 60 عاماً، وإضافة إلى ذلك عدّل الكرملين عقيدته النووية معلناً بوضوح أنه قد يستهدف الدول المسلحة نووياً، مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي تقدم المساعدة لدولة غير نووية في حال حرب مع روسيا، مثل أوكرانيا، وبدأ بوتين بنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس المجاورة، وقدّر مسؤولون أميركيون أن روسيا ربما لديها خطة متهورة لنشر أسلحة نووية في الفضاء، وعلى رغم تهديدات روسيا فقد أعلنت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون دعماً عسكرياً أوسع لكييف يشمل طائرات “إف-16” وذخائر جديدة وصواريخ تسمح بشن ضربات بعيدة المدى ضد شبه جزيرة القرم وداخل الأراضي الروسية، كما أوقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الـ “ناتو” التزامهم بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا عقب انسحاب روسيا منها عام 2023، وهي خطوة تسمح بتمركز عدد أكبر من القوات الأميركية وقوات الـ “ناتو” وقوات أخرى قرب الحدود الروسية إذا لزم الأمر، وفي ظل تصاعد الخطاب النووي الروسي وتزايد المخاطرة من كلا الجانبين، أصبح التهديد النووي سمة دائمة للصراع، وعلاوة على ذلك وفرت إستراتيجية روسيا في أوكرانيا نموذجاً محتملاً ليس للصين وحسب، بل أيضاً لكوريا الشمالية، لاستخدام التهديد بهجوم نووي كدرع لتمكين عدوان إقليمي يزداد جرأة وطموحاً.

إن تعقيدات المشهد النووي الناشئ تتجاوز مجرد صعود الصين والنهج التوسعي لروسيا، فالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوسع ترسانة بلاده النووية بثبات، ويبدو أنه غير مكترث بجهود إدارة ترمب للحد من التوترات النووية في مقابل تخفيف العقوبات، وخلال الأعوام الأخيرة، إضافة إلى جيل أحدث من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادرة على بلوغ الولايات المتحدة، أضافت كوريا الشمالية ما يكفي من الأسلحة النووية قصيرة المدى إلى ترسانتها لردع هجوم مشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ويسعى الإستراتيجيون في كوريا الشمالية إلى إقناع واشنطن بأنها ينبغي ألا تخاطر بسان فرانسيسكو من أجل حماية سيول، وأن عليها التخلي عن كوريا الجنوبية للدفاع عن نفسها، وفي غضون ذلك تواصل إيران تطوير برنامجها النووي مما يقلل الوقت اللازم لإنتاج سلاح نووي إلى عدة أيام على الأرجح، وبعد أن أضعفها تفكيك شبكة قواتها بالوكالة على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، فقد تشعر أيضاً بإلحاح أكبر من أي وقت مضى لتحويل قدراتها النووية إلى سلاح فعلي، وإذا خلصت إسرائيل والولايات المتحدة إلى أن النظام الإيراني على وشك تجاوز هذه العتبة فقد تشعران بضرورة شن هجوم وقائي، مما قد يفجر حرباً إقليمية مدمرة للاستقرار، وعلى رغم أن إدارة ترمب أبدت استعدادها للدخول في اتفاق نووي جديد مع إيران لكن إحراز تقدم لن يكون سهلاً، فالضغط المفرط قد يأتي بنتائج عكسية مما يدفع المتشددين الإيرانيين نحو السعي إلى التسلح السريع، لكن في المقابل فإن الاستعداد لتقديم تنازلات قد يشجع طهران على مواصلة تقدمها المتدرج والسري نحو امتلاك سلاح نووي، مما يمهد الطريق لحرب مستقبلية.

وهناك تهديد آخر يأتي من باكستان، فعلى رغم أنها تزعم أن برنامجها النووي يركز بصورة صارمة على ردع الهند التي تتمتع بتفوق عسكري تقليدي، فقد خلصت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن الجيش الباكستاني يطور صاروخاً باليستياً عابراً للقارات يمكنه الوصول إلى البر الرئيس للولايات المتحدة، ومن خلال امتلاك هذه القدرة قد تسعى باكستان إلى ردع الولايات المتحدة عن محاولة القضاء على ترسانتها في هجوم وقائي أو التدخل لمصلحة الهند في صراع هندي – باكستاني مستقبلي، وبغض النظر عن ذلك، وكما أشار المسؤولون الأميركيون، فإذا حصلت باكستان على صاروخ باليستي عابر للقارات فلن يكون أمام واشنطن خيار سوى التعامل مع البلاد كخصم نووي، إذ إن أية دولة أخرى تمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات ويمكنها استهداف الولايات المتحدة، لا تعتبر دولة صديقة، وباختصار فإن الأخطار النووية المتزايدة تتربص الآن في كل منطقة ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

المتنمرون النوويون والحلفاء القلقون

على رغم أن كل قوة نووية صاعدة من هذه القوى تشكل تحدياً قائماً بذاته، فإن احتمال التنسيق أو التواطؤ في ما بينها يثير قلقاً أكبر، فعلى سبيل المثال زودت إيران الجيش الروسي بطائرات مسيرة دعماً لحربه في أوكرانيا، بينما أرسلت كوريا الشمالية إلى روسيا ما لا يقل عن 14 ألف جندي وكميات ضخمة من الذخائر، ورسخت “شراكة إستراتيجية شاملة” مع موسكو، وإضافة إلى حصول كوريا الشمالية على ضمانة باستخدام الـ “فيتو” الروسي في مجلس الأمن الدولي ضد أية عقوبات إضافية، فإن تنامي محور موسكو- بيونغ يانغ يعني أن أي صراع في شبه الجزيرة الكورية قد يستدعي تدخل الصين وروسيا والولايات المتحدة، إذ يدعم كل طرف حليفه، مما يخلق كابوساً نووياً حقيقياً.

ومع ذلك فإن القلق الأكبر يكمن في الاصطفاف المتنامي بين الصين وروسيا، ففي عام 2023 قدّمت الصين لروسيا نحو 90 في المئة من وارداتها من السلع المصنفة ضمن قائمة الرقابة ذات الأولوية لـ “مجموعة السبع”، وفقاً لدراسة أجراها “مركز كارنيغي روسيا وأوراسيا”، وقد ساعدت سلسلة التوريد الصينية في سد عجز هائل في الواردات، مما مكن روسيا من الحفاظ على اقتصادها الحربي وإعادة بناء قدراتها التقليدية المستنزفة بسرعة، وفي المقابل ساعدت روسيا الصين في مجالات عسكرية إستراتيجية مثل الفضاء والدفاع الصاروخي وتقنيات الإنذار الباكر، بما في ذلك نظام قادر على كشف أي هجوم صاروخي من أي مكان في العالم، وهي قدرة لا تمتلكها سوى روسيا والولايات المتحدة.

في الواقع يجب على المخططين العسكريين الأميركيين الآن أن يأخذوا في الاعتبار إمكان أن تحاول بكين وموسكو تنسيق عدوانهما ضد جيرانهما بهدف الحد من قدرة الولايات المتحدة على الرد، فإذا هاجمت الصين تايوان في وقت تهاجم روسيا أوروبا الشرقية، على سبيل المثال، فستكون القوات الأميركية منقسمة ومنهكة، وفي أحد السيناريوهات المفترضة أنه إذا فشلت الولايات المتحدة في ردع روسيا عن استخدام سلاح نووي لتحقيق أهدافها الإقليمية فقد تضطر إلى الرد بأسلحة نووية، وربما عبر تبادل نووي أوسع نطاقاً إذا عجزت عن إعادة ترسيخ الردع النووي في أوروبا، وفي مثل هذه الحال، ومع تراجع الردع الأميركي عموماً، قد تستغل الصين هذه اللحظة لشن هجوم تقليدي على جيرانها، أو حتى تتجرأ على استخدام الأسلحة النووية لمنع تدخل الولايات المتحدة، وفي مواجهة ديناميكية الحرب المزدوجة هذه، وبالنظر إلى الترسانة الأميركية الحالية، قد يضطر رئيس الولايات المتحدة إلى التراجع في إحدى المعركتين أو كلتيهما، مع عواقب وخيمة على الأمن الأميركي والعالمي.

وفي خضم هذه التطورات المتقلبة تفكر دول عدة غير نووية، بما في ذلك، وللمرة الأولى هذا القرن، حلفاء واشنطن أنفسهم، في تطوير ترسانات نووية خاصة بها، فعلى مدى عقود كان مبدأ توسيع نطاق الردع ليشمل ما لا يقل عن 34 حليفاً رسمياً يمتدون عبر محيطين شاسعين، أحد أعمدة الإستراتيجية النووية الأميركية، وهي مسؤولية لا تضطلع بها أية قوة أخرى، وقد وُلدت هذه السياسة بدافع المصلحة الذاتية لا بدافع الإيثار، إذ إن الولايات المتحدة وردعها الجماعي أقوى بفضل الجغرافيا والقدرات والوحدة السياسية التي يوفرها الحلفاء، فكلما قل عدد القوى النووية تقلصت فرص استخدام السلاح النووي، وهو هدف مكن واشنطن أيضاً من تركيز عملية صنع القرار داخل التحالف تحت قيادتها.

ومع التغيرات السريعة في كل من البيئة النووية العالمية والسياسة الخارجية الأميركية، بدأ بعض حلفاء واشنطن يشككون في قدرتها واستعدادها لمواصلة توفير الردع النووي، ومن المرجح الآن أن كوريا الجنوبية، القلقة من احتمال التخلي الأميركي، قد تسعى إلى امتلاك سلاح نووي خاص بها، على رغم أن بعض دول الـ “ناتو” قد تكون مرشحة أيضاً لتطوير برامجها النووية الخاصة، وفي أوروبا يمكن لترسانتي المملكة المتحدة وفرنسا أن تعوضا إلى حد ما عن تراجع المشاركة الأميركية، لكن قوتهما النووية، حتى مع القدرات غير النووية الإضافية، لا تكفي للحد من الضرر الذي يمكن أن تلحقه روسيا بحلفاء واشنطن، ولا يمكنها أن تكون بديلاً موثوقاً عن المظلة النووية الأميركية، ونتيجة لذلك قد تسعى دول مثل بولندا أو حتى ألمانيا إلى امتلاك أسلحة نووية خاصة بها إذا اقتنعت بأن الولايات المتحدة لم تعد راغبة أو قادرة على حمايتها.

إن ظهور مزيد من القوى النووية، سواء كانت حليفة للولايات المتحدة أم لا، سيفتح باباً على كوارث لا يمكن احتواؤها، فمن ناحية قد تقرر القوى النووية نفسها التي تسعى هذه الدول إلى ردعها، مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، القضاء على أي برنامج نووي ناشئ عبر هجوم وقائي، وحتى إذا نجح أحد حلفاء الولايات المتحدة في امتلاك أسلحة نووية فإن ترسانته الصغيرة ستصبح عرضة لخصوم أقوى مع تلاشي الضمانات الأمنية الأميركية، مما يفاقم حال عدم الاستقرار، ولنأخذ مثلاً جنوب آسيا، حيث تواصل الهند وباكستان شن ضربات تقليدية متزايدة الكثافة على رغم التهديد النووي المستمر، مما يختبر حدود ما يعرف بمفارقة الاستقرار- اللااستقرار، التي تعني أن وجود توازن نووي بين دولتين قد يؤدي في الواقع إلى زيادة احتمال نشوب صراع تقليدي، وعلاوة على ذلك فإذا طور أحد حلفاء الولايات المتحدة، مثل كوريا الجنوبية، أسلحة نووية، فمن المرجح أن يشجع ذلك دولاً أخرى مثل اليابان على أن تحذو حذوها بسرعة، وسيوجه ذلك ضربة قاصمة لمعاهدة حظر الانتشار النووي الهشة أصلاً والتي شكلت لعقود كابحاً أساسياً أمام انتشار الأسلحة النووية، ولذلك فإن إبقاء الحلفاء غير مسلحين نووياً والحفاظ على المعاهدة هما من المصالح الأميركية الجوهرية، في الأقل لمنع دول أخرى من إشعال حروب نووية قد تجر واشنطن إليها وتجعلها مضطرة إلى إنهائها.

لعبة بلا قواعد

من بين الحقائق اللافتة في النظام النووي خلال العقود الماضية الامتثال العام للضوابط الرسمية وغير الرسمية التي تحد من زيادة عدد الأسلحة النووية وانتشارها واستخدامها، فحتى في ذروة الحرب الباردة رأى الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة منفعة متبادلة في ضبط الأسلحة الإستراتيجية بطريقة قابلة للتحقق، وبعد مفاوضات ناجحة حول تشكيل ترساناتهما والحد منها في “محادثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية” (سالت) في سبعينيات القرن الـ 20، بدأ الطرفان سلسلة من الاتفاقات لخفض ترسانتيهما العسكرية على نحو كبير، بدءاً من “معاهدة القوى النووية متوسطة المدى” الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي عام 1987، وصولاً إلى “معاهدة نيو ستارت” بين الولايات المتحدة وروسيا عام 2010، وبهذه الطريقة تمكنت الدولتان من تقليص قواتهما بصورة متدرجة وكبيرة بعد أن بلغت مستويات قصوى أثناء ذروة التنافس العسكري في حقبة الحرب الباردة، واليوم تنهار هذه القيود، ففي عهد بوتين تخلت موسكو جزئياً أو كلياً عن عدد من الاتفاقات السابقة، ولا تزال بكين ترفض مجرد مناقشة القيود على الأسلحة في وقت توسع ترسانتها بسرعة، وقد يشكل انتهاء صلاحية “معاهدة نيو ستارت” عام 2026 التي تضع سقفاً لترسانتي روسيا والولايات المتحدة عند 1550 رأساً نووياً منشوراً على أنظمة إطلاق عابرة للقارات، نقطة تحول حاسمة، ومن دون اتفاق بديل قد تجد الولايات المتحدة نفسها في سباق تسلح نووي شامل للمرة الأولى منذ نصف قرن، وهذه المرة مع توسيع كل من الصين وروسيا ترسانتيهما في آن واحد، وفي مرحلة ما قد تدرك بكين وموسكو وواشنطن أن فرض قيود على الأسلحة الإستراتيجية يخدم مصالحها المشتركة، ولكن في المستقبل المنظور قد تضطر الولايات المتحدة إلى مواجهة منافسة نووية غير مقيدة تكون فيها متأخرة من حيث العدد والتسليح، ولا تملك الوسائل اللازمة لموازنة التفوق سريعاً.

إن غياب الضوابط يجعل العصر النووي الجديد أكثر خطورة، فقد اضطرت الولايات المتحدة في السابق إلى ردع قوة عظمى تمتلك ترسانة نووية مماثلة، لكنها لم تضطر قط إلى ردع اثنتين في الوقت ذاته، وطمأنت الولايات المتحدة حلفاءها في مواجهة خصم نووي كبير واحد في أوروبا، لكنها لم تختبر قط طمأنة مجموعات مختلفة من الحلفاء على بعد آلاف الأميال براً وبحراً في مواجهة خصمين، كما عملت الولايات المتحدة على منع انتشار الأسلحة النووية في الدول الموصوفة بالمارقة منذ نهاية الحرب الباردة، لكنها لم تضطر من قبل إلى منع حلفائها القلقين من السعي إلى امتلاكها في هذا القرن، وعلى رغم عدم وجود حلول سهلة لهذه التهديدات المتزايدة فإن بوسع قادة الولايات المتحدة التخفيف من حدتها بصورة كبيرة عبر إجراء تغييرات ذكية، وإن كانت متواضعة، على الترسانة النووية ذاتها وعلى الدور العام للإستراتيجية النووية في السياسة الخارجية والدفاعية الأميركية.

من الناحية النظرية بدأت الولايات المتحدة بالفعل تحديث بنيتها النووية لمواجهة هذه التحديات، فعلى مدى 15 عاماً التزمت الحكومة الأميركية ببرنامج تحديث نووي تتجاوز كلفته تريليون دولار لتطوير الأسلحة البرية والبحرية والجوية التي تشكل “ثالوث” الردع النووي الأميركي، ويشمل ذلك استبدال صواريخ “مينتمان 3” العابرة للقارات التي تعود لسبعينيات القرن الماضي، وغواصات الصواريخ الباليستية النووية من فئة “أوهايو” بصواريخ “سنتنيل” الحديثة العابرة للقارات، وغواصات من فئة “كولومبيا” مصممة لإطلاق الصواريخ الباليستية النووية، كما ستجهز القاذفة الشبح “بي-21” الجديدة بصاروخ “كروز” نووي بعيد المدى يمكن إطلاقه من مسافة آمنة على هدف خارج نطاق الدفاعات الجوية للعدو، وفي عام 2024 بدأت مقاتلات الجيل الخامس “إف-35” بحمل القنبلة النووية الحديثة من طراز “B61-12” للردع الإقليمي في أوروبا، ومع ذلك وضع هذا التحديث الشامل عام 2009 عندما لم تكن الولايات المتحدة قد توقعت بعد، أو وضعت في الحسبان، التوسعات النووية للصين وكوريا الشمالية، وبفضل اتفاقاتها الإستراتيجية مع موسكو للحد من الأسلحة، افترضت واشنطن أيضاً أن المخزونات النووية العالمية ستستمر في التقلص ولم تسع حتى إلى استبدال العدد الكامل من القدرات القديمة، فعلى سبيل المثال تعد القوات النووية المحمولة على الغواصات الدعامة الأساس لبقاء الردع النووي، إذ تمنع الخصم من استهداف الأراضي الأميركية، كما أنها ضرورية لاستهداف أكبر عدد ممكن من صواريخ العدو الباليستية العابرة للقارات، ووفقاً لخطة التحديث فسيجري استبدال الـ 14 غواصة الحالية من فئة “أوهايو” التي يمكنها (في حال عدم وجود قيود ‘معاهدة نيو ستارت’) حمل 336 صاروخاً باليستياً من طراز “ترايدنت” كحد أقصى بـ 12 غواصة فقط من فئة “كولومبيا” بسعة قصوى تبلغ 192 صاروخ “ترايدنت”، مما يعني انخفاضاً في منصات الإطلاق بأكثر من 40 في المئة، وذلك تماماً في وقت تكمل الصين بناء مئات من صوامع الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات.

علاوة على ذلك، ونظراً إلى انخفاض الأولوية التي أعطيت حينها للنزاعات النووية، تأخر تنفيذ أجزاء عدة من الخطة، والتأخيرات اللاحقة تعني أن القدرات الجديدة لا تزال على بعد أعوام عن الجاهزية، وأن كُلفها تجاوزت الموازنة بمليارات الدولارات، ومع تأخر صواريخ “سنتينل” الباليستية العابرة للقارات بنحو 10 أعوام على الأرجح عن الجدول الزمني، سيتعين الحفاظ على صواريخ “مينتمان-3” القديمة حتى عام 2050 في الأقل، أي إلى ما بعد زمنها التشغيلي المصمم بكثير، وحتى لو أكملت الولايات المتحدة التحديث كما هو مخطط له فستظل ترسانتها غير كافية لمواجهة التحديات النووية الحالية والمستقبلية.

عدد أكبر وكفاءة أعلى ونوع مختلف

ستحتاج الولايات المتحدة إلى مقاربات مبتكرة وإستراتيجية أشمل بكثير لإدارة التهديدات النووية المتضاعفة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا، وعلى رغم أن إدارة ترمب الثانية تتبنى مشروعاً طموحاً لإنشاء بنية دفاع صاروخي لحماية الوطن تعرف باسم “القبة الذهبية” الدفاعية، فإن هذا المخطط ينطوي على أخطاره الخاصة، فإضافة إلى أنه سيستغرق عقوداً لينفذ بالكامل وسيكلف مئات المليارات من الدولارات التي يمكن إنفاقها على قدرات أخرى، فإنه قد يدفع الخصوم أيضاً إلى إنتاج ونشر مزيد من الرؤوس الحربية ووسائل التضليل وابتكار تقنيات أكثر زعزعة للاستقرار، بهدف تجاوز النظام وإرباكه، وستكون هناك حاجة إلى دفاعات صاروخية أكثر تطوراً لاعتراض القدرات النووية المحدودة أو الباقية لدى الخصوم [بعد الضربة الأولى]، لكن هذه الدفاعات بما في ذلك “القبة الذهبية”، لا يمكن أن تحل محل القوات النووية وغير النووية التي قد تكون مطلوبة أولاً لتدمير أكبر عدد ممكن من قوات الخصم إذا أخطأ في الحسابات أو هدد بالتصعيد أثناء الحرب، ونتيجة لذلك ستحتاج الولايات المتحدة إلى ترسانة نووية تختلف جذرياً عن تلك التي امتلكتها خلال العقود الماضية، وتنشر، للمرة الأولى في هذا القرن، أنظمة نووية أكثر وأفضل ومختلفة.

وفي أوروبا يتعين على الولايات المتحدة و”حلف شمال الأطلسي” تقييم ما هو مطلوب لبناء ردع إقليمي قوي في مواجهة روسيا التوسعية، فموسكو تمتلك حالياً ما يصل إلى 2000 سلاح نووي ميداني تكتيكي غير خاضع لأي قيود بموجب اتفاقات الحد من التسلح، ولدى الحلف فرصة لبناء قدرة نووية أكثر صموداً وتوفير بدائل احتياطية، مستفيداً من برنامج “إف-35” المشترك واتساع نطاق الحلف مع انضمام فنلندا والسويد، لكن في مواجهة تحسن الدفاعات الجوية الروسية قد يحتاج الـ “ناتو” إلى تطوير سلاح نووي يطلق جواً وبمدى أطول ليجري نشره على مقاتلات “إف-35” أو خيارات أرضية أكثر فعالية من حيث الكلفة، كخلف للقنبلة النووية “B61-12” الإسقاطية [قنبلة سقوط حر].

أما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ فقد أصبحت القدرات النووية الإقليمية محدودة للغاية، فعلى رغم أن قاذفات “بي-2″ و”بي-52” المتمركزة في الولايات المتحدة قادرة على إيصال القنابل الإسقاطية والصواريخ النووية البعيدة المدى التي تطلق من الجو إلى المنطقة، فإن عائق المسافة يقلل فعاليتها، ومن أجل تعزيز الردع البحري الإقليمي طورت الولايات المتحدة رأساً حربياً منخفض القدرة (W76-2) ينشر على صواريخ “ترايدنت” الباليستية التي تطلقها غواصات “أوهايو”، لكن هذه الأسلحة تحل محل الرؤوس الحربية الأعلى قدرة مما يقلل قدرات استهداف القوة المضادة ويضعف قوة الضربة الثانية القابلة للبقاء، التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لردع الهجمات على أراضيها.

والبديل الواعد هو بناء قدرات ردع إقليمية مخصصة لآسيا، ففي عام 2023 ألزم الكونغرس الـ “بنتاغون” بتطوير صاروخ “كروز” نووي تكتيكي يطلق من البحر على متن الغواصات الهجومية الأميركية، ومن شأن هذا السلاح أن يردع الصين عن القيام بضربة أولى أو يوفر خيار تصعيد محدود إذا هاجمت الصين أحد حلفاء الولايات المتحدة، كما أنه يتيح لصواريخ “ترايدنت” حمل رؤوس حربية عالية القدرة لاستهداف العدد المتزايد من صوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الصين ضمن القدرات المتاحة، لكن المشكلة أن صواريخ “كروز” الجديدة قد لا تكون جاهزة في الوقت المناسب، وإضافة إلى استكشاف طرق أسرع للحصول على هذه القدرة، مثل تزويد صواريخ “توماهوك” الحالية على الغواصات الهجومية القديمة من فئة “لوس أنجليس” برؤوس نووية تكتيكية، فإنه ينبغي على صناع السياسات تقييم جدوى تخصيص بعض أنظمة الصواريخ المستقبلية التي تطلق من الجو أو الأرض والمطورة من أجل أوروبا، إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونظراً إلى المدة الطويلة لتطوير أسلحة جديدة، فإنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقع حاجاتها المستقبلية في آسيا وأوروبا من الآن لتكون جاهزة عندما تسوء الأمور.

إذا عمدت الصين أو روسيا إلى تصعيد نزاع إقليمي ليتجاوز نطاق آسيا أو أوروبا فسيكون على واشنطن اللجوء إلى ما يسمى بـ “الردع الإستراتيجي المركزي” لردع أي هجوم نووي على الأراضي الأميركية بصورة موثوقة، وفي عالم نووي تستطيع فيه الصين أو روسيا أن تختبرا الولايات المتحدة منفردة، أو يمكن فيه أن يتحالف الخصمان للقيام بذلك بصورة متزامنة أو تتابع سريع، فإن التحدي الأساس يتمثل في معرفة كيفية ردع أحدهما من دون الإضرار بالقدرة على ردع الآخر، وقد أدركت إدارة بايدن هذه المشكلة للمرة الأولى في تقرير “توجيهات تخطيط استخدام الأسلحة النووية” الصادر عام 2024، وقد وجه هذا التقرير وزارة الدفاع للاستعداد لردع الصين وكوريا الشمالية وروسيا “بصورة متزامنة في أوقات السلم والأزمات والصراعات”، والاستنتاج العام هو أن واشنطن تحتاج إلى نشر مزيد من الرؤوس الحربية ومزيد من الأنظمة، أكثر مما كان مخططاً له في برنامج التحديث، ولتحقيق ذلك وسط التأخيرات المستمرة، نظرت إدارة بايدن في خيارات قصيرة الأجل مثل تحميل رؤوس حربية إضافية على صواريخ “مينتمان-3” الباليستية العابرة للقارات والتي تحمل حالياً رأساً حربياً واحداً لكل صاروخ، وتمديد العمر التشغيلي لغواصات “أوهايو” لأعوام إضافية عدة لتفادي حدوث نقص فوري في منصات الإطلاق، وزيادة عدد “صواريخ “ترايدنت” على غواصات أوهايو” التي جرى تعطيل أربع من منصات إطلاقها الـ 24 سابقاً امتثالاً لقيود “معاهدة نيو ستارت” التي تقترب من نهايتها، ولتفادي النقص الحاد المتوقع في منصات الإطلاق ضمن المكون البحري الأساس في الثالوث النووي الأميركي، يجب على الولايات المتحدة بناء عدد أكبر من غواصات “كولومبيا” في أربعينيات هذا القرن وما بعدها، لا يقل عن 14 غواصة وربما أكثر، للتحوط من النمو الإضافي في ترسانات الخصوم.

وللتوضيح فلا حاجة إلى أن تنشر الولايات المتحدة قوات نووية تفوق تلك التي تمتلكها الصين وروسيا مجتمعتين، فالردع لا يقوم ولم يقم يوماً على مقارنة بحتة لأعداد الرؤوس الحربية، وعلى سبيل المثال فإن الترسانة النووية الأميركية اليوم ليست مطابقة في الحجم أو التركيبة لتلك الروسية التي تمتلك عدداً أكبر إجمالاً، بما في ذلك الرؤوس النووية غير الإستراتيجية المخصصة للاستخدام الإقليمي وأنظمة إيصالها، ومع ذلك، ومن أجل التصدي لصوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تطورها الصين حالياً، والحفاظ في الوقت نفسه على الردع ضد روسيا، فستحتاج الولايات المتحدة إلى النظر في نشر رؤوس حربية إضافية، لكن العدد المطلوب من هذه الرؤوس الإضافية غير محسوم بدقة وسيعتمد بصورة كبيرة على الخيارات التي سيتخذها الخصوم وعلى مدى استعداد الرئيس الأميركي لتحمل المخاطرة في السيناريوهات النووية الأكثر احتمالاً والأسوأ حالاً.

وفي مواجهة التوسع النووي الصيني دعا بعض الخبراء إلى تغيير جذري في الإستراتيجية النووية الأميركية لتجنب الحاجة إلى نشر أسلحة إضافية، ووفقاً للمقاربة الحالية القائمة على “استهداف القوة المضادة” والتي تسعى بالتوازي مع الدفاعات الصاروخية إلى تقليل الأضرار التي قد تلحق بالحلفاء والأراضي الأميركية، فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى نشر عدد كاف من القوات النووية وغير النووية لتكون قادرة على استهداف القوات النووية المعادية، ونظراً إلى صعوبة الحفاظ على هذه القدرة في مواجهة قوتين نوويتين آخذتين في التنامي، يدعو بعض الإستراتيجيين إلى التحول نحو ما يسمى بـ “نهج استهداف القيمة” countervalue، حيث لا تحاول الولايات المتحدة استهداف القوات النووية للخصم بل تركز على عدد محدود من المراكز السكانية والبنى التحتية ومراكز السلطة السياسية والاقتصادية، ويقول مؤيدو هذا الطرح إن هذا التحول في الإستراتيجية لا يتطلب أية تغييرات في الموقف النووي الأميركي، لأن غواصات الولايات المتحدة المختبئة في أعماق المحيطات قادرة على تنفيذ ضربة انتقامية مؤكدة ضد مراكز القوة السياسية والبنية التحتية والسكان، مما يردع الخصم عن تنفيذ الضربة الأولى أساساً.

ولكن بعيداً من الاعتبارات القانونية والأخلاقية المتعلقة باستهداف المدنيين عمداً، فإن التخلي عن هدف الحد من الأضرار أو حتى استبعاد خيار الحد من الأضرار سيجبر الرئيس الأميركي على تعريض الأراضي الأميركية والشعب الأميركي لرد انتقامي مدمر، ويثير هذا الاحتمال تساؤلات حول ما إذا كانت إستراتيجية استهداف القيمة قادرة فعلاً على ردع الخصوم، وإلى أي مدى سيعرض ذلك حياة مزيد من الأميركيين لأخطار لا ضرورة لها، وهو ما يقدره أي رئيس أميركي فوق أي اعتبار آخر، كما أن اتباع نهج استهداف القيمة قد يدفع الحلفاء إلى التساؤل حول مدى استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عنهم في حرب إقليمية، ومع تعرض المدن الأميركية لتهديد نووي متزايد، واحتفاظ الولايات المتحدة بترسانتها كقوة احتياط لردع مثل هذه الهجمات بدلاً من الحفاظ على الردع الموسع، فقد يخلص الحلفاء إلى أنهم بحاجة إلى تطوير ترساناتهم النووية الخاصة.

إن إستراتيجية قائمة على الردع العام ضد الهجمات على الأراضي الأميركية لا تعد مقنعة في عصر الردع الموسع، وهو درس تعلمته الولايات المتحدة في ستينيات القرن الـ 20 ولم تعد النظر فيه قط، عندما قرر القادة الوطنيون آنذاك، كما يفعلون اليوم، إعطاء الأولوية لمنع الانتشار النووي باعتباره ركيزة أساسية في الإستراتيجية النووية.

وفي ضوء هذه العيوب فإن النهج الأفضل هو تكييف إستراتيجية استهداف القوة المضادة الحالية لتلائم العصر الجديد، ونظراً إلى أن هذه الإستراتيجية تستند إلى تركيبة الترسانات النووية للخصوم لا إلى حجمها، فإن ذلك سيتطلب مجرد تعديلات طفيفة للتعامل مع صوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المتنامية لدى الصين، وما لم تختر الصين وروسيا زيادة حجم ترساناتهما بما يتجاوز ما هو مخطط له حالياً، فإن الولايات المتحدة لن تحتاج إلى توسيع مخزونها الإجمالي الحالي البالغ نحو 3800 رأس نووي، لكن تغيير تركيب الترسانة سيكون ضرورياً ويشمل ذلك تقييم أهمية القدرات النووية الإقليمية في ردع العدوان المحلي من جانب الصين وروسيا، وتحليل كيفية المفاضلة بين القدرات البحرية والقدرات البرية لتعزيز الردع الإستراتيجي في عالم متعدد القوى النووية بحسب الإمكانات المتاحة، فعلى رغم أن بناء غواصات إضافية من فئة “كولومبيا” قد يستغرق عقوداً، فإن المخططين الأميركيين لديهم وسائل متنوعة لاستخدام القوات الحالية لإعادة بناء ردع موثوق، كما أوضحت الخيارات القصيرة الأجل التي طرحتها إدارة بايدن، وإذا صممت بالطريقة الصحيحة فيمكن حتى للتعديلات المتواضعة القصيرة والطويلة الأجل أن تحافظ على ردع فعال ضد كل من الصين وروسيا بكلفة معقولة، ولكن ما لم تكن واشنطن مستعدة للابتعاد جذرياً من إستراتيجيتها النووية الراسخة، مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر تعريض الوطن لهجوم نووي وتقويض صدقية التزاماتها بالردع الموسع، فستحتاج إلى نشر قوات نووية أكبر عدداً وأعلى كفاءة ومن نوع مختلف، فالولايات المتحدة تحتاج إلى ترسانة أكثر صموداً وقوة، لا لخوض حرب نووية بل لمنع اندلاعها.

إعصار نووي يلوح في الأفق

كي تكون الإستراتيجية النووية الأميركية فعالة في عالم تتزايد فيه التهديدات فلم يعد بإمكان واشنطن حصر القضايا النووية ضمن دائرة صغيرة ومعزولة من الخبراء، فالتحول في المشهد النووي يتطلب مشاركة عميقة من كبار القادة الحكوميين، تماماً مثلما حدث خلال الحرب الباردة، ولا شيء يعزز صدقية الردع الموسع الذي تقدمه الولايات المتحدة لحلفائها في آسيا وأوروبا أكثر من الإظهار الواضح بأن القادة الأميركيين على أرفع المستويات يستعدون فعلياً لمواجهة التحديات المقبلة، ومن أجل منع الحلفاء من السعي إلى امتلاك ردع نووي خاص بهم، ولضمان أن تكون القدرات المادية الأميركية، أي قدراتها العسكرية، جاهزة للاستخدام، فيجب على الولايات المتحدة أن تؤكد صراحة أن الإرادة السياسية، أي الإرادة السياسية للدفاع عن الحلفاء باستخدام القدرات كافة، لا تقل قوة، ويجب على واشنطن أن تظهر أنها لا تزال ملتزمة بمفهوم الردع الموسع وأنها عازمة على جعل هذا الضمان ذا صدقية في مواجهة التهديدات الجديدة والناشئة.

إن الجهود الأميركية السابقة في هذا الاتجاه، بما في ذلك خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، دفعت الحلفاء إلى تقديم إسهامات أكبر في مهمة الردع النووي للـ “ناتو” من خلال شراء ونشر مزيد من قدراتهم غير النووية، وعلى نحو مماثل، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ساعدت جهود واشنطن لتطوير علاقات الردع الموسع مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية في إعادة تأكيد المظلة النووية الأميركية، ويجب الآن مضاعفة هذه الجهود لتجنب موجة من الانتشار النووي قد تكون واشنطن نفسها سبباً في حدوثها.

وإضافة إلى إعادة تأكيد الردع الموسع يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إلى إحياء جهود الحد من التسلح وتقليل الأخطار النووية، حتى لو كانت البيئة الراهنة تجعل من هذه المساعي أكثر صعوبة بكثير، ومن خلال تعديل وضعها النووي يمكن للولايات المتحدة أن تحفز الصين وروسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإذا حدث ذلك فعلى واشنطن أن تصمم الاتفاقات بطريقة تسمح بالتعامل مع التهديدات المتطورة والناشئة، فمثلاً من خلال السماح بسقف أعلى للرؤوس الحربية المنتشرة يمكن لاتفاق محدّث لـ “معاهدة نيو ستارت” مع روسيا أن يحافظ نظرياً على ردع متوازن بين موسكو وواشنطن، مع السماح للولايات المتحدة بإعطاء الأولوية لمواجهة التهديد المتزايد من صوامع الصواريخ الباليستية الصينية العابرة للقارات، ونظراً إلى أن روسيا تحتفظ بعدد ثابت نسبياً من أنظمة الإطلاق النووية الإستراتيجية، فإن أية محاولة روسية لزيادة عدد الرؤوس الحربية على نظام إطلاق معين لن تكون ذات أهمية كبرى للمخططين الأميركيين، فمن أجل الحفاظ على ردع مضاد فعال ستظل القيادة الإستراتيجية الأميركية بحاجة إلى استهداف العدد ذاته من أنظمة الإطلاق الروسية، ولكن سيكون لديها الرؤوس الحربية الإضافية اللازمة لاستهداف الصواريخ الباليستية الصينية العابرة للقارات.

إن حمل القوى النووية الثلاث الكبرى على الاتفاق على شكل من أشكال الضوابط النووية في جميع المجالات، بما في ذلك الأسلحة النووية غير الإستراتيجية والإستراتيجية والدفاعات الصاروخية والفضاء، سيكون مهمة بالغة التعقيد، وكي يكتب لأي اتفاق من هذا النوع فرصة النجاح فيجب أن يكون مبتكراً ومرناً، فعلى سبيل المثال قد يفرض الاتفاق قيوداً على عدد الرؤوس الحربية لدى جميع الدول النووية مع السماح باستثناءات محددة، تشمل القدرات التي تستخدم لمعالجة اختلالات التوازن النسبي في عدد الرؤوس الحربية أو المنصات الإستراتيجية أو غيرها من التجهيزات العسكرية الرفيعة المستوى، وقد يكون “مؤتمر واشنطن البحري” لعام 1922 نموذجاً يحتذى به لهذا النهج، إذ إنه فرض حدوداً على الحمولة الإجمالية لأساطيل القوى العظمى بهدف منع سباق تسلح بحري، لكنه صمم تلك الحدود بما يلائم حاجات كل طرف وعلاقاته ووضعه البحري، وبغض النظر عن المسار الذي سيتّبع فيجب على صانعي السياسات الأميركيين أن يضعوا، بصورة عاجلة، حلولاً إبداعية وعملية، رسمية وغير رسمية، لإدارة عالم مليء بجهات فاعلة نووية عدة لا ترغب حالياً في التفاوض بحسن نية.

على مدى العقود التي تلت الحرب الباردة كان كثير من كبار المسؤولين الأميركيين يأملون في أن تتلاشى الأسلحة النووية من المشهد السياسي العالمي كلياً، لكن تبين أن هذا الاحتمال مجرد وهم، وبدلاً من ذلك عادت الأسلحة النووية بقوة غير مسبوقة، وكي تحافظ الولايات المتحدة على إستراتيجية ذات صدقية في هذا العصر النووي الجديد، فيجب أن تبدأ في فهم العالم والاعتراف به كما هو، وليس كما كان يتصوره أو يتمناه كثيرون، وسيتطلب ذلك تحليلات بعيدة النظر من بعض أفضل العقول الإستراتيجية في البلاد، وسيحتاج إلى إعادة تأكيد القيادة الأميركية أمام الحلفاء في مختلف أنحاء العالم، فلا يوجد مستقبل تكون فيه الولايات المتحدة أكثر أماناً من دون شبكة حلفائها، بغض النظر عن الكُلف التي يجب أن تدفعها لضمان أن تظل تعهداتها الأمنية وردعها النووي الموسع موثوقاً بها، كما سيتطلب الأمر جهداً مشتركاً من كبار المسؤولين الأميركيين وأعضاء الكونغرس لإعادة توجيه الترسانة الأميركية بما يتناسب مع تهديدات اليوم والغد، إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تأمل ببساطة في أن يتراجع التوسع النووي الهائل للصين يوماً ما.

هناك أمر واحد جلي، وهو أنه إذا لم تستعد الولايات المتحدة بصورة عاجلة للإعصار النووي الوشيك فقد تجد نفسها في موقف لم تواجهه من قبل، حال تستخدم فيها الصين أو كوريا الشمالية أو روسيا، سواء بصورة منفصلة أو منسقة، سلاحاً نووياً ضد حليف للولايات المتحدة أو حتى ضد الأراضي الأميركية نفسها، لأن واشنطن تبدو غير راغبة أو غير قادرة على ردع مثل هذا الهجوم، فلم يشهد العالم عاصفة من هذا النوع من قبل، وعلى مدى 80 عاماً نجح المخططون الإستراتيجيون الأميركيون في منعها من الوصول، لكنها الآن تقترب بسرعة تفوق كل التوقعات، والتقاعس عن مواجهتها قد يكون قاتلاً.

فيبين نارانغ هو أستاذ “كرسي فرانك ستانتون للأمن النووي والعلوم السياسية” ومدير “مركز سياسات الأمن النووي” في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بين عامي 2022 و2024، شغل منصب النائب الأول لوزير الدفاع الأميركي ثم القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون سياسات الفضاء.

براناي فادي زميل رفيع الشأن في الشؤون النووية في “مركز سياسات الأمن النووي” في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، شغل منصب المدير الأول لشؤون ضبط التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار في مجلس الأمن القومي بين عامي 2022 و2025.