زياد أبو زياد يكتب – الجدل حول القرارين بقانون رقم 16 و 17 يكشف الإشكالية القانونية التي تعانيها السلطة الفلسطينية وانهيار نظام السلطات الثلاث ومبدأ الفصل بين السلطات

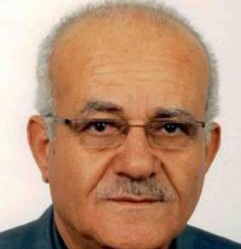

بقلم المحامي زياد أبو زياد *- 28/8/2019

مقدمة :

ما جرى ويجري من ممارسات سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية منذ الإنقلاب والانقسام في 14 حزيران 2007 مما أدى فعليا ً وعمليا ً الى انهاء وجود السلطة التشريعية رغم استمرار السلطة في صرف رواتب ومستحقات أعضاء المجلس التشريعي حتى 12 كانون أول 2018 أي بعد ثمان سنوات من انتهاء مدة ولايته القانونية بعد أربع سنوات من انتخابه التي انتهت قانونا في 25 كانون ثاني 2010.

فأصبح لدينا سلطتان فقط تنفيذية وقضائية ، ثم أدى استمرار استحواذ السلطة التنفيذية على الحكم والتدخل في شؤون القضاء والمس باستقلاليته الى تصفية وجود السلطة القضائية فأصبحنا نعيش اليوم تحت حكم سلطة واحدة تجمع في يديها جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وهذه السلطة التي تجمع بيدها السلطات الثلاث مجتمعة هي أشبه بمجلس الحكم الذاتي ، وهذا ما طرحه مناحيم بيجن في عام 1978 على الرئيس السادات وهو ما كانت تريده إسرائيل في الأيام الأولى من المفاوضات حول تنفيذ اتفاق اوسلو في 13 أيلول 1993 مرورا ً باتفاق غزة أريحا في 4 أيار 1994 وانتهاء يمفاوضات القاهرة التي أسفرت عن توقيع الاتفاق المعروف باسم اوسلو 2 في 24و28 أيلول 1995 .

فقد طلبت اسرائيل تشكيل مجلس حكم ذاتي منتخب من 25 عضوا يكون هو بمثابة حكومة ومجلس تشريعي ويتولى الإشراف على القضاء كسلطة قضائية، ولكن إصرار الرئيس الراحل ياسر عرفات آنذاك على وجود ثلاث سلطات وانتزاعه ذلك من إسرائيل حين ألزم اسحق رابين بأن يقبل رفع العدد من 25 الى 87 يضاف اليهم الرئيس نفسه ليصبح العدد 88 والفصل بينها وبين الحكومة ، وقبول إسرائيل بأن لا يقتصر مجلس الوزراء الفلسطيني على أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين كما كانت تصر في البداية. وهذا ما أسس لإقامة كيان سياسي فلسطيني على طريق إقامة الدولة. ولكننا ومنذ الانقلاب المشؤوم في حزيران عام 2007 فرطنا بذلك وعدنا بوعي أو بغير وعي الى واقع مجلس الحكم الذاتي.

وفي يقيني أن ما يدور في خلد الإدارة الأمريكية الحالية وما يسمى بصفقة القرن التي يعدها الرئيس ترمب والثالوث جيرد كوشنر – جيسون جرينبلاط – دانييل فريدمان لا يعدو كونه العودة الى مفهوم الحكم الذاتي للأشخاص وليس على الأرض وهو ما يروج له قادة الليكود من أيام زيئيف جابوتنسكي مرورا ً بمناحيم بيجن وانتهاء ببنيامين نتننياهو. ولا شك بأن استمرار الانهيار الداخلي الفلسطيني نتيجة للإقتتال الداخلي والإنقسام يُشكل أكبر خدمة وفرصة لتمرير تلك المؤامرة.

وسأحاول في هذه الورقة وضع تصور يمكن من خلاله إعادة الأمور الى المسار الصحيح للعودة الى ما كنا أنجزناه حتى ما قبل حزيران 2007 حيت وقع الانقسام وكيف يمكن البناء عليه وصولا الى الدولة ، بدءا ً بإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تعيد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني.

ومن أجل ذلك فإن على المحكمة الدستورية أن تضع حدا ً لفوضى التشريع في الضفة ووقف انهيار وتلاشي المنظومة القانونية الفلسطينية ليس فقط من خلال البت في دستورية القرارين 16و17 اللذين أصدرهما الرئيس مؤخرا ً وأحدثا صدمة وانهيارا ً في الجهاز القضائي ، وإنما عليها أن تُصدر تفسيرا ً لنص المادة 43 من القانون الأساس المعدل لعام 2003 التي يعتمد عليها الرئيس في إصدار المراسيم التي لها صفة القانون ، مستعينة بمحاضر جلسات المجلس التشريعي أثناء مناقشة وإقرار مشروع قانون الأساس المذكور والتحقق من قصد المشرع حين نوقشت وأقرت تلك المادة.

ومن المفهوم أن المحكمة الدستورية لا تبادر من تلقاء نفسها بتفسير تلك المادة وإنما بناء على طلب يُقدم إليها سواء من قبل وزير العدل أو أي شخص متضرر من تلك المادة . ولذا فإن على أحد من القضاة المتضررين من القرارين 16و17 أو من يمثله أن يبادر بتقديم طلب للمحكمة الدستورية بأن تُصدر تفسيرا ً للمادة 43 آنفة الذكر مستندا ً الى قصد المشرع.

الجهاز القضائي هو واجهة السلطة القضائية:

من أهم ركائز الدولة هو وجود السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية والفصل التام بين هذه السلطات والحيلولة دون تدخل الواحدة منها في صلاحيات الأخرى أو الاستقواء عليها، وهذا ما يُعرف بإحترام مبدأ الفصل بين السلطات وهو من أهم مقومات النظام الديمقراطي والحكم الرشيد.

ومن أجل ذلك فإن أي انتقاص أو اعتداء على أي واحدة من هذه السلطات من قبل السلطتين الأخريين يعتبر تقويضا لمقومات الدولة وخطوة نحو انهيارها كمؤسسة متكاملة. وعلى هذا الأساس فإن أي مساس بالجهاز القضائي هو استكمال لتصفية وتدمير أسس الدولة والمؤسسات وتكريس نظام الفرد الذي بغيابه سيغيب كل شيء خلافا لما سيكون الحال عليه لو تم بناء دولة المؤسسات واحترام مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس النزاهة والعدالة كأساس للحكم ، والتأسيس لمنهج ديمقراطي يقوم على أساس احترام التعددية والتداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع.

التجربة الديمقراطية الفلسطينية الرائدة:

لقد كان الحلم الفلسطيني بعد سنين طويلة من التضحيات والنضال ضد الاحتلال هو التحرروإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القائمة من تحت ركام الاحتلال لتكون طليعة ونموذجا ً يُحتذى به في تأسيس الدولة الديمقراطية في العالم العربي الذي ما زالت بعض دوله ترزح تحت حكم الدكتاتوريات الفردية وتتطلع الى يوم تتنفس به عبير الحرية والديمقراطية. فكانت انتخابات عام 1996 وما تبعها من ممارسة ديمقراطية أبهرت العالم تجسدت في المجلس التشريعي الذي نجح في مواجهة الفساد والحد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية حديثة العهد في مطلع التسعينيات ، ومارس المساءلة والرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية ، وكاد ذات مرة أن ينزع الثقة من حكومة برئاسة ياسر عرفات مما اضطر الحكومة لتقديم استقالتها تجنبا ً لذلك وما سيترتب عليه من مضاعفات نظراً لأن رئيسها ليس برئيس وزراء عادي وإنما هو رئيس السلطة ورئيس المنظمة ورئيس كل شيء !

وقام المجلس التشريعي أيضا ً بوضع منظومة التشريعات الفلسطينية التي تناولت مختلف جوانب الحياة وأسست لعمل السلطات الثلاث بشكل قانوني بما في ذلك القانون الأساس الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور. ولقد كان الكثيرون يتطلعون بإعجاب الى التجربة الفلسطينية الوليدة.

ولقد أثبت النظام البرلماني الفلسطيني بلوغه سن الرشد حين مارس بكل مسؤولية أحكام القانون الأساس حين استشهاد الرئيس القائد الراحل ياسر عرفات فتولى رئيس المجلس التشريعي آنذاك الأخ روحي فتوح مهام الرئيس مؤقتا ولمدة مئة يوم تم خلالها إجراء انتخابات سلسة وديمقراطية للرئاسة أسفرت عن الانتقال الهاديء والمنظم لمهمة الرئاسة من الرئيس المؤقت الى الرئيس المنتخب الأخ محمود عباس مما خيب ظن ومراهنة كل من اعتقدوا بأن الاقتتال على الرئاسة سيُفشل المسيرة الديمقراطية الفلسطينية.

وهنا لا بد من الإشارة الى أن اغتيال الشهيد ياسر عرفات جاء في الوقت الذي اشتدت فيه محاولات إفشال العملية السياسية وسد الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية وتدمير كل المكتسبات التي حققتها على طريق بناء الدولة وإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل إنشاء السلطة من خلال إحياء وتفعيل الإدارة المدنية الإسرائيلية وتحويل السلطة الفلسطينية قسرا الى ذراع لتلك الإدارة.

العد التنازلي لإفشال التجربة الديمقراطية وقتل حلم الدولة:

والملاحظ أن العد التنازلي لإنهاء الحلم الفلسطيني وإفشال حلم الدولة بدأ في شهر آب من عام 2005 حين قرر آرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إعادة الانتشار بشكل أحادي الجانب من قطاع غزة وإزالة المستوطنات منها وسحب الجيش الإسرائيلي الى محيطها

لقد تمت إعادة الانتشار في قطاع غزة قبل ثمانية أشهر فقط من إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون ثاني 2006، وكانت بحق آخر عمل ديمقراطي يستطيع الفلسطينيون أن يفخروا به إذ تمت الانتخابات بمنتهى الشفافية والنزاهة وأسفرت عن فوز حماس التي خاضت الانتخابات تحت شعار “الإصلاح والتغيير” ووضعت في رصيد أعمالها أنها هي حركة المقاومة التي حررت القطاع.

وكانت النتيجة الفوز الساحق لحركة حماس بالأكثرية في المجلس التشريعي والسيطرة على الحكم بشكل كامل. ولكن الأمر لم يدم طويلا إذ بدأت الحياة الديمقراطية الفلسطينية تتقهقر سواء من خلال عدم تسليم حركة فتح بنتائج الانتخابات التشريعية ومحاولاتها اتخاذ إجراءات وأعمال تستهدف إفشال حركة حماس أو قيام حركة حماس بالإنفراد بكل مؤسسات السلطة وإقصاء كل من ليس من حماس ، ثم أخيرا القيام بالإنقلاب ضد السلطة في 14 حزيران عام 2007 ، ذلك الإنقلاب الذي شكل بداية الانهيار الكبير والنهائي للحلم الفلسطيني والدخول في متاهات الصراع الداخلي وضياع لا نهاية له.

والحقيقة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها ، مع الأسف والألم الشديد ، هي أن الحملة الإسرائيلية الممنهجة لتكريس الاحتلال والاستيطان ونسف أية امكانية لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس العربية وقطاع غزة من خلال تكثيف وتوسيع الاستيطان وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وتكريس الفصل والإنفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، تجري جنبا ً الى جنب مع عملية الانهيار الذاتي الداخلي الفلسطيني الذي يعمل على تفكيك وتذويب مقومات الدولة أرضا وسلطات ومؤسسات نتيجة استمرار الصراع والإنقسام. ولن تُغني رموز الدولة وشعاراتها عن حقيقة الوضع المتردي على الأرض والذي جعل شعار الدولة شعارا ً خاليا ً من المضمون.

تصفية السلطة التشريعية:

أدى انقلاب حماس في حزيران 2007 الى شل عمل المجلس التشريعي بشكل نهائي والدخول في فوضى تشريعية لم يسبق لها مثيل ربما في تاريخ شعوب المنطقة أو غيرها من الشعوب. فقد استمر أعضاء المجلس التشريعي المقيمين في غزة بالعمل وكأنهم هم المجلس التشريعي وسنوا القوانين وأقروا الأنظمة وخالفوا أبسط القواعد والأسس التشريعية التي نص عليها القانون الأساسي وقانون المجلس التشريعي أو أية قوانين أخرى ذات صلة. ويمكن القول بأن جميع ما صدر عن مجلس تشريعي حماس في غزة بعد انقلاب حزيران عام 2007 هو باطل وغير قانوني وكل ما بُني عليه باطل الأباطيل لأنه لم تراع في ذلك أبسط قواعد التشريع والقانون .

أما في الضفة الغربية فإن الفوضى التشريعية لم تكن أقل منها في غزة.

فقد تم بعد الانقلاب في غزة تكليف الدكتور سلام فياض بتشكيل حكومة في الضفة الغربية ، ومع أن جميع المراقبين يشهدون بأن الدكتور فياض قام بجهد إصلاحي وعمل على بناء دولة المؤسسات إلا أن الخطأ الذي وقع فيه والذي تفاقم بشكل مستمر منذ ذلك الحين هو سوء استخدام المادة 43 من القانون الأساسي حيث استولت الحكومة تدريجيا ً على صلاحيات المجلس التشريعي المغيب ولم تراع القيود التي تضمنتها المادة 43 على كيفية استخدامها وخاصة تقييد استخدامها بشرط أن تكون هناك ظروف طارئة غير القابلة للتأجيل ، وقامت بتعديل القوانين السارية وإصدار قوانين جديدة بقرار رئاسي له صفة القانون استنادا للمادة 43 آنفة الذكر.

واستمر هذا المنهج بعد انتهاء عهد حكومة د. سلام فياض واستمرت وتيرة التشريع من قبل السلطة التنفيذية في الازدياد وبشكل أجهز نهائيا ً على وجود السلطة التشريعية وحول منظومة القوانين والتشريعات الى خليط عجيب إذا ما تم إجراء انتخابات في المستقبل وقام المجلس التشريعي المنتخب بمراجعة هذه القوانين والتعديلات لإلغائها أو إقرارها عملا ً بمقتضى نفس المادة 43 من القانون الأساس المعدل لعام 2003 ، فستغرق البلد في بحر من الفوضى والإضطرابات التي لها أول وليس لها آخر ولربمااستغرق ذلك السنين الطويلة. فهل فكر أحد في عاقبة ذلك أم أن الإفتراض كان بأنه لن تكون هناك انتخابات ولن يكون تطبيق لنص المادة المذكورة .

وعلى أية حال ، فإنه ويمكن القول على ضوء ما سبق أن السلطة التشريعية لم تعد قائمة بعد أن استحوذت السلطة التنفيذية على جميع صلاحيات السلطة التشريعية فيما يتعلق بالتشريع ، أما المراقبة التشريعية والمساءلة فقد اختفت نهائيا لعدم وجود مجلس تشريعي وأصبحت الحكومة تعمل كما يروق لها غير خاضعة لأية رقابة أو مساءلة في جميع المجالات دون استثناء ، مما فتح الباب واسعا ً امام احتمالات الفساد الاداري والمالي.

وهكذا وفي غياب السلطة التشريعية أصبحت لدينا سلطة تنفيذية متنفذة وسلطة قضائية هشة بدأت تترنح تحت ضربات السلطة التنفيذية وبعض الأذرع ذات الصلة بالسلطة التنفيذية كالأجهزة الأمنية والعديد من مراكز القوى التي نمت وتنامت على هامش السلطة التنفيذية.

تفاقم الخلل في أداء السلطة القضائية:

وفي ظل هذه الأجواء أصبحت السلطة القضائية تعاني من تدخلات من قبل السلطة التنفيذية وأذرعها وبدأ الخلل ينخر في جسمها وسادت روح الشللية في أوساطها بحيث أصبح معظم القضاة ولا أقول جميعهم يبحث عن شلة من القضاة ينتمي اليها تشكل درعا ً واقيا ً له تحميه إذا أخطأ او انحرف وتتغاضى عن أهوائه أو إغوائه فانتشر الفساد وساد الخوف وعمت الفوضى سائر مرافق ومستويات الجهاز القضائي مما ألحق ضررا ً جسيما ً بمنظومة العدالة وانعكس ذلك سلبا ً على المواطن الذي فقد ثقته في القضاء واضطر البعض الى البحث عن وسائل خارج نطاق القانون للوصول الى حقوقهم.

وكل ذلك لم يكن وليد لحظة أو حقبة بل تراكم على مدى سنوات طويلة وبالتالي فإن مسؤولية الخلل الذي أصاب السلطة القضائية لا تقع على شخص واحد ولا مجلس قضائي بعينه وإنما على جميع رؤساء المجالس القضائية المتعاقبين والمجالس التي ترأسوها بما في ذلك رئيس المجلس القضائي الأسبق المستشار عيسى أبو شرار الذي تم تكليفه مؤخرا برئاسة المجلس القضائي الإنتقالي المؤقت الذي أنيطت به صلاحية إعادة تنظيم وتطهير وبناء السلطة القضائية بموجب مرسوم له صفة القانون صادر عن الرئيس يدعو فيما يدعو الى احترام مبدأ الفصل بين السلطات وهو في حد ذاته صادر عن السلطة التنفيذية ويشكل خرقا ً سافرا ً لمبدأ الفصل بين السلطات.

أتفق تماما ً مع كل من يتحدث عن فساد الجهاز القضائي والحاجة الماسة الى إصلاحه ولكنني أختلف مع الأسلوب الذي تم اتباعه والقرارين الرئاسيين رقم 16 و17 اللذين لهما صفة القانون لما تضمنا من مخالفات قانونية وتشريعية لا تحقق الهدف الذي صدرت من أجله وهي بذاتها باطلة من ناحية قانونية لا يمكن أن يُبنى عليها ، لأن ما بُني على الباطل فهو باطل.

لقد كان بالإمكان البدء بخطوات إصلاحية من داخل الجهاز القضائي نفسه فهناك دائرة التفتيش القضائي التي تتولى التفتيش على القضاة والتحقيق في الشكاوى التي تُقدم ضدهم بما في ذلك شكاوى الرشوة والفساد وغيرها ورفع تقاريرها الى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ المقتضى القانوني بحق القاضي الذي تثبت عليه تهم الفساد والرشوة ، ولكن وللأسف الشديد معظم تلك التقارير كانت تحفظ في الملفات ولا يحاسب أحد على ما ارتكب بل إن هناك حالات تمت فيها ترقية من ثبتت عليه التهمة. والسبب في كل ذلك هو أن هناك بعض القضاة يتعصبون لبعض ويتسترون على بعض ومجالس قضائية غير قادرة على فتح الملفات ومتابعتها حتى النهاية وتدخلات في عمل القضاة من خارج الجهاز القضائي لم يجرؤ أحد على وقفها أو رفع الصوت ضدها. ولقد كان الأجدر فتح كل تلك الملفات المحفوظة لدى مجلس القضاء الأعلى واتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من ثبتت أو تثبت عليه التهمة وإعادة تنظيم الجهاز القضائي من داخله واستعادة ثقة المواطن بالمحاكم والقانون.

بعض الإشكالات العملية للقرارين 16و17

لقد كانت النتائج الأولية للتطبيق الفوري للقرارين بقانون رقم 16 و17 إنهاء خدمات جميع قضاة المحكمة العليا وهم 28 قاضيا بالإضافة الى 24 قاضيا آخرين من محاكم البداية والاستئناف من بينهم العديد من القضاة الذين يُشكلون زبدة وزخم الجهاز القضائي ويتمتعون بالخبرة والعلم والمعرفة والنزاهة التي لا يجوز التخلي عنها بجرة قلم وبالشكل المهين الذي حصل. فهؤلاء القضاة هم ذخر كان يجب أن توظف كفاءتهم في عملية الإصلاح لا أن تستثنى منها وتكون ضحية لها من خلال تعديل قانون السلطة القضائية وتخفيض سن تقاعد القضاة من سبعين عاما ً الى ستين عاما وإنهاء خدمات عشوائي لكل من بلغ الستين أو تجاوزها علما بأنه في جميع الدول المتقدمة لا يقل سن تقاعد القضاة عن سبعين عاما وبعضها كالولايات المتحدة لا تضع حدا ً لسن تقاعد قضاة المحكمة العليا إذ يستطيع الواحد منهم البقاء في أداء وظيفته طالما ظل قادرا ً على ذلك حتى لو بلغ التسعين.

وأنا أؤكد في هذه العجالة بأنني أكنب ما أكتب من منطلق سياسي ووطني مع أنني لست بعيدا عن حقل القانون والتشريع وقد كنت فيما مضى عضوا ً ورئيسا للجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني وشاركت في وضع العديد من القوانين الفلسطينية إن لم يكن جميعها بما في ذلك القانون الأساس المعدل لعام 2003 ، وأنا هنا لست في صدد الإشارة الى المخالفات القانونية التي وقع فيها القراران 16و17 فالبحث في قانونية وشرعية هذين القرارين بشكل معمق ومفصل متروك للمحكمة الدستورية الفلسطينية والتي من المتوقع أن تنظر في عدد من الطعون التي قدمت أمامها من قبل عدد من المحامين يمثلون عشرات القضاة الذين شعروا بالظلم الفاحش الذي لحق بهم فطرقوا أبواب المحكمة الدستورية بحثا ً عن تحقيق العدالة.

ولعل من الجدير هنا الإشارة الى مبدأ قانوني لا يمكن تجاهله وهو المبدأ المعروف باسم مبدأ رد القضاة. وهذا المبدأ يُعطي لطرف من أطراف التقاضي أن يطعن ضد أحد من القضاة ويطلب رده ومنعه من النظر في القضية لوجود قرابة أو خصومة بين القاضي والمتقاضي ، كما أن القانون يُجيز للقاضي أن يطلب رد نفسه وإعفائه من النظر في قضية ما إذا شعر بالحرج أمام أحد من الطرفين المتقاضيين تربطه به صلة قرابة أو صداقة أو شبهة مصلحة أو عداوة شخصية ، كما أن القانون لا يسمح لقاض نظر في قضية أن ينظر فيها مرة أخرى من خلال وجوده في درجة تقاضي أعلى استؤنفت إليها. وتطبيقا ً لهذا المبدأ فإن المستشار القانوني لسيادة الرئيس حين إصدار الأمرين 16و17 هو المستشار علي مهنا الذي كان رئيسا ً لمجلس القضاء الأعلى ثم قُُدم طعن ضده الى المحكمة العليا التي نظرت في الطعن من ثلاثة قضاه وقررت قبول الطعن وبالتالي تنحيته عن رئاسة مجلس القضاء.

وهنا لا بد من القول بأن هناك شبهة أن تكون له مصلحة للانتقام من قضاة المحكمة العليا الذين أطاحوا به من منصبه وقد كان من الواجب أن يرد نفسه ولا يتدخل لا في المناقشات التي أسفر عنها إصدار القرارين 16و17 ولا في صياغة هذين القرارين ، وبالتالي فإن هناك باب للطعن في هذين القرارين لم أجد أحدا ً تطرق إليه مباشرة من بين الطعون التي علمت عنها أنها قُدمت للمحكمة الدستورية.

وما دام الحديث هنا عن رد القضاة فإنه لا بد من الإشارة الى أن إعفاء جميع قضاة المحكمة العليا من وظائفهم أدى الى ترفيع قضاة من الدرجات الأدنى ليحلوا مكانهم وهؤلاء سيجدون أنفسهم أمام استئنافات سترفع اليهم في قضايا سبق أن نظروا فيها وبالتالي لا يستطيعون النظر فيها بالدرجة القضائية الأعلى لأنهم ممنوعون من النظر فيها بحكم القانون ، مما سيؤدي الى تراكم المئات من القضايا أمام المحكمة إضافة الى الكم الهائل المتراكم حاليا. وهذا أمر لم يؤخذ بعين الاعتبار حين تمت التوصية بتخفيض سن التقاعد الى ستين عاما وبالتالي إنهاء خدمات جميع قضاة المحكمة العليا والعديد من قضاة الاستئناف ، ولا أدري كيف يمكن حل هذه المشكلة إذا لم يتم التراجع عن القرارين المذكورين أو تصويبهما.

خلاصة :

وعلى أية حال ، فإنه إذا كلن القانون الأساس هو أب أو إم كل القوانين فإن إساءة استخدام المادة 43 على مدى اثني عشر عاما ً منذ الأنقسام وانقلاب 2007 حتى اليوم جعل من هذه المادة أب وأم كل المشاكل التي تواجه منظومة القوانين الفلسطينية وستواجهها في المستقبل. ولعل سكوت رجال القضاء في الجهاز القضائي الفلسطيني منذ ذلك الحين حتى اليوم هو الذي أدى الى أن يكونوا هم أنفسهم ضحية غض النظر عن التمادي في سوء استخدام هذه المادة.

سوف تنظر المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة أمامها ضد القرارين 16و17 وسواء قبلت هذه الطعون أم رفضتها فإن المشكلة ستظل قائمة طالما ظل المجلس التشريعي غائبا بفضل الانقسام والامتناع عن إجراء انتحابات تشريعية تعيد الشرعية والمصداقية للنظام السياسي والتشريعي الفلسطيني على كل درجاته ومستوياته.

ولا بد في هذا الصدد من الإشارة الى قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 10/2018 والذي فسرت فيه عدد من المواد المتعلقة بالمجلس التشريعي وانتهت باتخاذ القرار بحل المجلس التشريعي المنتخب عام 2006 لعدم قانونية استمرار بقائه يتقاضى الرواتب والمخصصات دون أن يجتمع أو يعمل ، ودعت الرئيس في نفس القرار الى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر قرارها في مجلة الوقائع الفلسطينية والذي نشر في 23 كانون أول 2018 أي قبل 23 حزيران 2019 الماضي إلا أنه مر عليه تسعة أشهر دون ان يتخذ الرئيس قرارا ً باجراء الانتخابات خلال المدة التي حددتها المحكمة وهي ستة أشهر.

ومع الإدراك بأن إجراء الانتخابات هو قرار سياسي لا تملكه السلطة في رام الله وحدها وإنما يتطلب أولا ً وقبل كل شيء تحقيق المصالحة الوطنية والتوافق على أجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، فإن المطلوب من المحكمة الدستورية ليس فقط البت في قانونية أو دستورية القرارين 16و17 وإنما أن تتحلى بالجرأة والشجاعة وأن تصدر تفسيرا ً للمادة 43 من القانون الأساس المعدل لعام 2003 التي تستند عليها كل التعديلات والمراسيم بقانون التي أصدرها الرئيس منذ عام 2007 بناء على توصيات مجالس الوزراء المتعاقبة التي تحولت الى بديل للمجلس التشريعي والتي ثبت أن بعضها لم يكن يعمل بدون نزوات وأهواء.

والتفسير السليم لهذه المادة هو الذي يمكن أن يضع حدا ً للفوضى التشريعية التي نعيشها. وإذا ما قررت المحكمة الدستورية القيام بمثل هذا العمل القانوني التاريخي الذي سيسجل لها أو عليها ، وأتمنى عليها أن تفعل ذلك ، فإنني أنصح في مجال تفسير هذه المادة العودة الى محاضر المناقشات التي تمت في المجلس التشريعي أثناء القراءات التي قام أعضاء المجلس التشريعي بها قبل إقرار هذا القانون.

لقد قيد القانون استخدام هذه المادة بحالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل التأجيل. وأذكر وقد كنت عضوا في المجلس التشريعي لدى مشروع مناقشة هذه المادة من القانون الأساسي ومن ثم إقراره أننا حينما كنا نناقش حالة الضرورة القصوى كنا نتحدث عن إمكانية حدوث ظروف تحول دون انعقاد المجلس كأن يقوم الاحتلال بإغلاق الطرق ومنع الحركة ومحاصرة الأعضاء في مناطق سكنهم مما يحول دون وصولهم الى المجلس ، أو أن يكون الأعضاء في فترة الانقطاع السنوي عن الجلسات ومن الصعب جمعهم بسرعة للبت في أمر طاريء ، أو أن تكون هناك ظروف قاهرة كالكوارث الطبيعية تحول دون انعقاد المجلس ففي هذه الحالات ولمعالجة الأمر الطاريء فقط تم تخوبل الرئيس إصدار قرار بقانون على أن يكون أثره مؤقت وأن يُعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد زوال الظروف التي حالت دون انعقاده وهنا إما أن يُقر ما أصدره الرئيس فيصبح قانونا ً أو يقرر الغاءه وهنا يصبح باطلا ً هو وكل ما ترتب عليه. ولذا فإن على المحكمة الدستورية أن تتحمل الأمانة المناطة بها وأن تبحث عن قصد المشرع وتفسر هذه المادة على ضوء ذاك وليس حسب أهواء أحد أيا ً كان.

لا أشك بأن هذه العجالة لا تُغطي جميع جوانب الموضوع ولكنني أقدمها كمساهمة لإثراء النقاش الدائر حوله ، والله من وراء القصد.