المعالم التاريخية في القدس

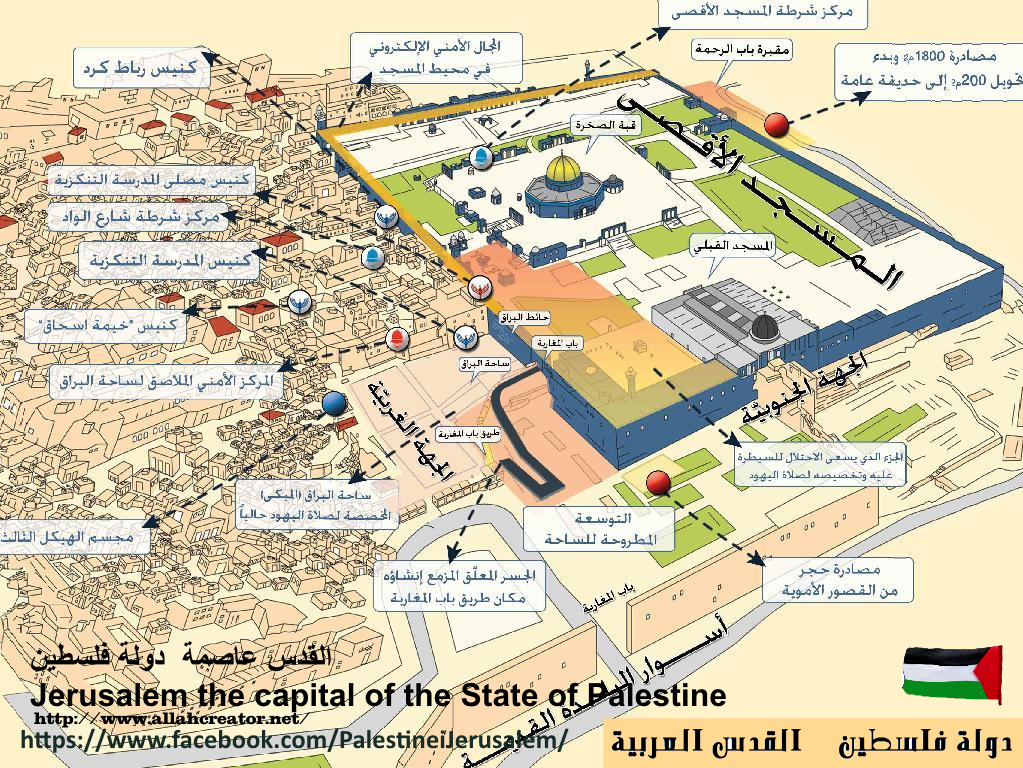

المسجد الأقصى:

تحتضن مدينة القدس بين أسوارها المسجد الأقصى المبارك الذي يعد أحد أبرز المعالم المقدسة عند المسلمين، وتأتي قدسية المسجد الأقصى لارتباطه بحادثة الإسراء والمعراج، حيث جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير)، والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وثواب الصلاة فيه تعادل خمسمائة صلاة في غيره، وهو أحد ثلاثة مساجد تشد إليها الرحال.

يقع المسجد الأقصى في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة القدس على هضبة المريا على مساحة 14 دونم أي ما يعادل سدس مساحة القدس المسورة، ويأخذ شكل المضلع غير المنتظم، طول ضلعه الغربي 491 متر والشرقي 462 متر والشمالي 310 متر والجنوبي 281 متر، وتبلغ مساحة المبنى 4500 متر.

يحتوي المسجد الأقصى على 200 معلم أبرزها قبة الصخرة، والمسجد القديم، والمصلى المرواني، وحائط البراق.

بنى المسجد الأقصى القائم حاليا الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وأتم بناؤه ابنه الوليد بن عبد الملك واستغرقت عملية البناء 30عام (من 66 هجري حتى96 هجري).

يتألف المسجد الأقصى من رواق أوسط كبير يقوم على أعمدة رخامية ممتداً من الشمال إلى الجنوب، يغطيه جملون مصفح بألوان الرصاص وينتهي من الجنوب بقبة عظيمة الهيئة والمنظر، كروية الشكل تقوم على أربعة دعامات حجرية تعلوها أربعة عقود حجرية، نتج عنها أربعة مثلثات ركنية لتكون القاعدة التي تحمل رقبة القبة، والقبة نفسها والتي تتكون من طبقتين داخلية وخارجية، زينت من الداخل بالزخارف الفسيفسائية البديعة، وأما من الخارج فقد تم تغطيتها بصفائح النحاس المطلية بالذهب ( مثل قبة الصخرة )، ولكنها استبدلت حديثاً بألواح من الرصاص، وذلك لزوم أعمال الترميم التي تمت فيها على يدي لجنة إعمار قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك.

ويحيط الرواق الأوسط من كلا جانبيه الغربي والشرقي ثلاثة أروقة في كل جانب جاءت موازية له وأقل ارتفاعاً منه. أما الأروقة الواقعة في القسم الغربي، فقد غطيت بالقباب المتقاطعة المحمولة على العقود والدعامات الحجرية والتي تم إنشاؤها في الفترة المملوكية. وأما القسم الشرقي فقد غطي بسقوف خرسانية تقوم على أعمدة وعقود حجرية، تم ترميمها وإعادة بنائها على يدي المجلس الإسلامي الأعلى (1938-1943م).

ويدخل المصلون والزائرون إلى المسجد الأقصى من خلال أبوابه السبعة التي فتحت في واجهته الشمالية والتي يؤدي كل منها إلى إحدى أروقة المسجد السبعة، هذا ويتقدم الواجهة الشمالية المذكورة واجهة أخرى عبارة عن رواق تمت إضافته في الفترة الأيوبية والذي يمتد من الشرق إلى الغرب، يتألف من سبعة عقود حجرية تقوم على دعامات حجرية.

وعوضاً عن تلك الأبواب السبعة، فقد فتح بابان آخران في كل من الجهة الغربية والشرقية للمسجد، وباب واحد في الجهة الجنوبية وذلك في فترات متأخرة.

أبواب المسجد الأقصى:

للمسجد الأقصى عشرة أبواب مفتوحة وأربعة مغلقة.

الأبواب المفتوحة:

1- باب الأسباط:- يقع في الزاوية الشمالية للمسجد الأقصى المبارك من جهة الشرق ويدعى باسم آخر هو ستي مريم.

2- باب حطة:- يقع في الحائط الشمالي من سور المسجد بين مئذنة باب الأسباط وباب فيصل.

3- باب الملك فيصل:- يقع غربي باب حطة في السور الشمالي للمسجد، ويدعى بأسماء أخرى هي باب شرف الأنبياء، باب الداوودية وباب العتمة.

4- باب الغوانمة:- يقع في نهاية الجهة الغربية من الناحية الشمالية للمسجد الأقصى ويدعى أيضا باب الخليل.

5- باب الناظر:- يقع في الحائط الغربي من المسجد الأقصى باتجاه الشمال وعرف بأسماء أخرى هي باب الحبس، باب المجلس، باب ميكائيل، باب علاء الدين البصيري وباب الرباط المنصوري.

6- باب الحديد:- يقع في السور الغربي للمسجد الأقصى بين باب القطانين وباب الناظر.

7- باب القطانين:- يقع في السور الغربي بين باب الحديد وباب المطهرة.

8- باب المطهرة:- يقع في السور الغربي جنوبي باب القطانين ويدعى أيضا باب المتوضأ.

9- باب السلسلة:- يقع في الحائط الغربي للمسجد الأقصى ويدعى أيضا باب داوود أو باب الملك داوود.

10- باب المغاربة:- يقع في السور الغربي من الناحية الجنوبية وعرف بأسماء أخرى هي باب حارة المغاربة، باب النبي وباب البراق.

الأبواب المغلقة:

1- باب التوبة:- يقع في السور الشرقي.

2- باب الرحمة:- يقع في السور الشرقي.

3- باب السكينة:- يقع في الحائط الغربي للحرم.

4- باب البراق:- يقع في الحائط الغربي للحرم.

وتعرض المسجد الأقصى بتاريخ 22/8/1969 إلى الحريق على يد يهودي اسمه مايكل دينس روهن مما أدى إلى إلحاق أذى كبير بالمسجد لا سيما المنبر (منبر صلاح الدين الأيوبي) والذي استغرق تجديده سنوات طويلة.

قباب الأقصى:

يوجد في ساحة الحرم الشريف عدة قباب فضلاً عن قبة الصخرة المشرفة، تم تعميرها في الفترات الإسلامية، الأيوبية والمملوكية والعثمانية، لتكون مراكز للتدريس أو للعبادة والاعتكاف أو تخليداً لذكرى حدث معين وقد انتشرت هذه القباب في صحن قبة الصخرة وساحة الحرم الشريف وهي:

1- قبة الصخرة:

بنيت قبة الصخرة في قلب الحرم القدسي الشريف في الجهة الشمالية قبالة المسجد الأقصى المبارك فوق الصخرة التي عرج منها الرسول محمد (ص) إلى السموات العلى.

وجاءت فكرة البناء أثر زيارة الخليفة أموي عبد الملك بن مروان في مدينة القدس فرأى أن يبني قبة فوق الصخرة تقي المسلمين حر الصيف وبرد الشتاء، وعهد بالإشراف على البناء إلى رجاء بن حيوة الكندي من أهالي بيسان، ويزيد بن سلام من أهالي القدس ورصد لها عائدات ولاية مصر من الخراج لسبع سنوات.

بدأت عملية البناء في عام66 هجري (685 ميلادي) وانتهت عام72هجري (691 ميلادي).

وتتكون قبة الصخرة من قبة قطرها 20.44 متر متكئة على أسطوانة تشتمل على 16 نافذة وتتركز الأسطوانة على 4 دعامات و12عمودا منظمة بشكل دائري بحيث يوجد 3 أعمدة بين كل دعامتين، وتتخذ القبة شكلا ثمانيا يبلغ طول ضلعه 20.59متر وارتفاعه 9.50 متر، وهناك تصوينة فوق الجدارين يبلغ ارتفاعها 2.60 متر ويوجد في الجزء العلوي من كل جدار 5 نوافذ كما أن هناك 4 أبواب في أربع جدران خارجية تبلغ قياس كل منها 2.55 م×4.35 م، كما زينت جدرانه من الداخل والخارج بزخارف ونقوش حيث امتزجت فيها فنون الهندسة العربية الإسلامية مع الفارسية والرومانية.

وبداخل القبة توجد الصخرة وهي عبارة قطعة من الصخر تقع تحت القبة مباشرة طولها 8 أمتار وعرضها 14 متر وأعلى نقطة فيها مرتفعة عن الأرض متر ونصف ويلفها درابزون من الخشب المنقوش والمدهون، وحول الدرابزون مصلى مخصص للنساء.

وتحت الصخرة توجد المغارة، حيث ينزل إليها من الجهة الجنوبية إحدى عشرة درجة وتأخذ شكلا مربعا كل ضلع في المغارة أربعة أمتار ونصف. وما يميز قبة الصخرة أنها أجمل القباب في العالم الإسلامي بعد طلائها بالذهب الخالص.

2- قبة الأرواح:

تقع إلى الشمال من قبة الصخرة بالحرم الشريف، وتعود إلى القرن العاشر الهجري، ولعلها سميت بذلك لقربها من المغارة المعروفة باسم مغارة الأرواح. تتكون القبة من بناء قوامه ثمانية أعمدة رخامية يقوم عليها ثمانية عقود مدببة.

3- قبة موسى:

أنشأها الصالح أيوب سنة 647 هـ / 1249 ـ 1250م كما ظهر في أحد نقوشها.

وتتكون من غرفة مربعة تعلوها قبة، ويوجد فيها عدد من المحاريب بالداخل والخارج، وللقبة مدخل شمالي.

4- قبة الخضر:

تقع بالقرب من الرواق المؤدي إلى صحن قبة الصخرة، يرجح أنها أُنشئت في القرن العاشر الهجري. وهي قبة صغيرة مرفوعة على ستة أعمدة من الرخام، فيها زاوية تسمى زاوية الخضر، تتكون من ستة أعمدة رخامية جميلة، فوقها ستة عقود حجرية مدببة.

5- قبة السلسلة:

تقع في ساحة الحرم القدسي الشريف، يقال إنها بنيت لتكون بيتا للمال من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان.

6- قبة المعراج:

أنشأها عام 795هـ 1021م الأمير عز الدين أبو عمرو عثمان الزنجلي متولي القدس الشريف. والقبة عبارة عن بناء مثمن الشكل يقوم على ثلاثين عمودا جدرانه مغطاة بألواح من الرخام الأبيض، والقبة مغطاة بصفائح من الرصاص. تقع القبة في الجهة الشمالية الغربية من قبة الصخرة المشرفة، بنيت هذه القبة كتذكار لعروج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى السماء.

7- قبة سليمان:

تقع في ساحة الحرم بالقرب من باب شرف الأنبياء (باب الملك فيصل) وهي عبارة عن بناء مثمن بداخله صخرة ثابتة، ويذكر بعض المؤرخين أن القبة من بناء الأمويين، إلا أن طراز البناء لا يشير إلى ذلك، بل يدل على أنه يرجع إلى أوائل القرن السابع الهجري.

8- قبة يوسف:

تقع بين المدرسة النحوية ومنبر برهان الدين، جنوبي الصخرة المشرفة، وهي عبارة عن مصلى صغير. أنشأها علي آغا سنة 2901هـ 1861م. ويقال إنها أنشئت في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي عام 785هـ 1911م، وإن علي آغا جددها فقط في العصر العثماني.

تتكون هذه القبة من بناء مربع طول ضلعه متران، تعلوه قبة محمولة من الأمام، وهي مفتوحة البناء من جميع جهاتها باستثناء الواجهة الجنوبية، وهناك قبة أخرى بهذا الاسم بين المسجد الأقصى وجامع المغاربة.

9- قبة النبي:

تقع شمال غربي قبة الصخرة، بينها وبين قبة المعراج. ويرجع تاريخ إنشاء قبة النبي التي تسمى أيضا محراب النبي إلى سنة 945هـ، حيث أنشأها صاحب لواء غزة والقدس محمد شاكر بك ـ كما أثبت نقشٌ فوق الأثر. وتقوم القبة على ثمانية أعمدة رخامية، تعلوها ثمانية عقود مدببة.

10- القبة النحوية:

تقوم هذه القبة في الزاوية الجنوبية الغربية لصحن قبة الصخرة المشرفة، وقد تم تعميرها في الفترة الأيوبية في عهد السلطان الملك المعظم عيسى في سنة 604 هـ خصيصاً لتكون مقراً لتعليم علوم اللغة العربية.

11- قبة الشيخ الخليلي:

تقع هذه القبة في الزاوية الشمالية الغربية لصحن قبة الصخرة المشرفة، تم إنشاؤها في الفترة العثمانية في سنة 1112 هـ/ 1700م. ويتألف مبنى القبة من غرفة مستطيلة الشكل، يدخل إليها من خلال مدخلها الواقع في جدارها الشرقي، وفي داخلها كهف أقيم فيه محراب. وقد استخدمت هذه القبة كدار للعبادة والتصوف، حيث اتخذها الشيخ الخليل كمقر له لقراءة الأوراد (الأدعية الصوفية) والاعتكاف.

12- قبة أو إيوان العشاق:

تقع هذه القبة مقابل باب العتم (إلى الجنوب الشرقي منه)، في الجهة الشمالية لساحة الحرم الشريف، وقد تم إنشاء هذا الإيوان الذي عرف لاحقاً بالقبة، في الفترة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني سنة 1233 هـ وذلك وفق ما ورد في النقش التذكاري الموجود في واجهته الشمالية وعلى ما يبدو أن هذا المكان كان ملتقى للصوفيين والزهاد والذين عرفوا بعشاق النبي عليه السلام، حتى أصبحت تعرف بقبة عشاق النبي.

13- قبة يوسف آغا:

تقع هذه القبة في الجهة الجنوبية الغربية لساحة الحرم الشريف بين المتحف الإسلامي والمسجد الأقصى المبارك، تم بناؤها في الفترة العثمانية في عهد السلطان محمود الرابع على يدي والي القدس يوسف آغا في سنة 1092 هـ، وذلك حسب ما ورد في النقشين الموجودين في واجهتها.

مآذن المسجد الأقصى:

1- مئذنة باب المغاربة:

تقع هذه المئذنة في الركن الجنوبي الغربي للحرم الشريف، وتعرف كذلك بالمئذنة الفخرية نسبة للقاضي شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الوزير فخر الدين الخليلي، الذي أشرف على بناؤها خلال فترة وظيفته في عهد السلطان ناصر الدين بركة خان (676هـ – 678 هـ / 1277م – 1280م).

2- مئذنة باب السلسلة:

تقع هذه المئذنة في الجهة الغربية للحرم الشريف بين باب السلسلة والمدرسة الأشرفية، تم بناؤها في عهد السلطان محمد بن قلاوون في سلطنته الثالثة 709هـ-741هـ / 1309م – 1340م على يد نائبه الأمير سيف الدين تنكر الناصري سنة 730هـ – 1329م . وذلك وفق ما جاء بالنقش التذكاري الموجود في الجهة الشرقية من قاعدة المئذنة.

3- مئذنة باب الغوانمة:

تقع هذه المئذنة في الركن الشمالي الغربي للحرم الشريف بجانب باب الغوانمة، تم بناؤها في عهد السلطان حسام الدين لاجين ( 696هـ 698هـ / 1297م – 1299م ) على يدي القاضي شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الذي اشرف على بناء مئذنة باب المغاربة . كما تم تجديدها في عهد السلطان محمد بن قلاوون في نفس تاريخ إنشائه مئذنة باب السلسلة، وقد عرفت مئذنة باب الغوانمة أيضا بمنارة قلاوون.

4- مئذنة باب الأسباط:

تقع هذه المئذنة في الجهة الشمالية للحرم الشريف، بين باب حطة وباب الأسباط، وقد تم بناؤها في عهد السلطان الأشرف شعبان (764هـ – 778 هـ / 1363م – 1376م) على يدي الأمير سيف الدين قطلوبغا في سنة (769هـ / 1367م) وذلك وفقا للنقش التذكاري الذي كان موجوداً عليها، ومن الجدير بالذكر أن شكل قاعدة هذه المئذنة تختلف عن المآذن الأخرى، فهي ثمانية الأضلاع وليست مربعة، فعلى ما يبدو أنه أعيد بناؤها بشكلها الأسطواني هذا في الفترة العثمانية.

أسبلة الأقصى:

1- سبيل الكأس:- يقع أمام المسجد الأقصى في الجهة الجنوبية، أنشأ في عهد السلطان سيف الدين أبو بكر أيوب عام 589 هجري.

2- سبيل الشعلان:- يقع أسفل الدرج الشمالي الغربي المؤدي إلى صحن الصخرة، أنشأ في عهد الملك المعظم عيسى عام 613 هجري.

3- سبيل البصيري:- يقع شمال شرق باب الناظر، جدد في عهد السلطان يرساي عام 839 هجري.

4- سبيل قاتباي:- يقع مقابل مكتبة الأقصى في الجهة الغربية لساحة الحرم الشريف بني في عهد السلطان سيف الدين إينال.

5- سبيل قاسم باشا:- يقع في القرب من باب السلسلة أنشأ في عهد السلطان سليمان القانوني بإشراف قاسم باشا عام 933 هجري.

6- سبيل السلطان سليمان:- يقع في الشمال بالقرب من باب العتمة، أنشأ عام 943 هجري في عهد السلطان سليمان.

7- سبيل البديري:- يقع شرق باب الناظر في الجهة الغربية، أنشأ في عهد السلطان محمود الأول عام 1153 هجري.

8- سبيل باب حطة:- يقع بالقرب من باب حطة في الفترة العثمانية.

9- سبيل باب المغاربة:- يقع بالقرب من باب المغاربة، أنشأ في الفترة العثمانية.

الأقصى القديم:

يقع أسفل المسجد الأقصى الحالي، أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب بعد فتح مدينة القدس عام 15هـ ، حيث تم بناؤه من عروق خشبية موضوعة على الجدران مباشرة دون عقود، ويقال أن هذا المسجد كان يتسع لثلاثة آلاف مصلي، ثم بني المسجد الأقصى الحالي فوقه في العهد الأموي في خلافة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك.

المصلى المرواني:

يقع المصلى المرواني أسفل الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى، وكان يُطلق عليه قديمًا اسم التسوية الشرقية من المسجد الأقصى نسبةً إلى التسوية المعمارية التي بناها الأمويون في ذلك الموقع ليتسنَّى لهم بناء المسجد الأقصى على أرضية مستوية وأساسات متينة؛ حيث قاموا ببناء تلك الأروقة الحجرية القائمة على دعامات حجرية قوية والتي شكَّلت هذه القطاعات الضخمة التي نراها اليوم كما أثبت أهل الآثار.

ويتكوَّن المصلَّى المرواني من ستة عشر رواقًا، وتبلغ مساحته نحو 4000 مترٍ مربع، وخُصِّص في زمن عبد الملك بن مروان كمدرسة فقهية، ومن هنا اكتسب اسم المصلَّى المرواني، وفي أثناء الاحتلال الصليبي لبيت المقدس استعمله الصليبيون إسطبلاً لخيولهم ومخزنًَا للذخيرة، وأطلقوا عليه اسم إسطبلات سليمان، وأعاد صلاح الدين الأيوبي فتحه للصلاة بعد تحرير بيت المقدس.

وبالنسبة للسقف الحالي للمصلَّى فإنه يعود إلى عهد السلطان العثماني سليمان القانوني، أما الأعمدة والأقواس الموجودة في المصلى فإنها تعود إلى عهد عبد الملك بن مروان.

وقد أُغلق المصلَّى المرواني لسنوات طويلة، لعدة عوامل أهمُّها اتساع المكان العلويِّ، وقلة عدد شادِّي الرحال إليه، إلاَّ أن مضاعفة عدد المصلِّين واكتظاظ المساحة داخل المسجد الأقصى بهذا الكمِّ الهائل من المصلِّين، أوجب ضرورة إعادة افتتاح المسجد وتحويله إلى مصلَّى أطلقوا عليه اسم المصلَّى المرواني، نسبة إلى مؤسسه الحقيقي.

حائط البراق:

يُعتبر من الأماكن الإسلامية المقدسة وجزءاً من أجزاء الحرم الشريف، وهو الحائط الذي يحيط الحرم من الناحية الغربية، ويبلغ طوله 156 قدما وارتفاعه 56 قدما وهو مبني من حجارة قديمة ضخمة يبلغ طول بعضها 16 قدما، أطلق عليه المسلمين اسم البراق لاعتقادهم أنه المكان الذي ربط عنده النبي محمد (ص) براقه ليلة الإسراء.

ويسميه اليهود حائط المبكى بدعوى أنه من بقايا هيكلهم، فنظروا إليه منذ زمن قديم بعين التقديس و يزورونه لا سيما في صباح يوم (تسعة آب) وعنده يبكون.

المتحف الإسلامي:

هو مبنى صغير، غربي قبة الصخرة، يحتوي على مجموعة رائعة من الأدوات والمصاحف المهداة للحرم على مر العصور، وفيه مخطوطات قرآنية من حقب تاريخية مختلفة.ومن الجدير بالذكر أن المعروضات في المتحف فريدة من نوعها .

كنيسة القيامة:

تعد كنيسة القيامة الأعرق والأهم والأكثر قدسية لدى العالم المسيحي، والتي بنيت على قبر السيد المسيح، ويعود تاريخ بناء الكنيسة إلى القرن الرابع الميلادي واستغرق بناؤها أحد عشر عاما، حين زارت الملكة هيلانة أم الإمبراطور الروماني قسطنطين الأراضي المقدسة وأمرت بتشييد كنيسة القيامة في المكان الذي يعتقد أنه شهد حادثة صلب السيد المسيح ومن ثم قيامه من بين الموتى (حسب المعتقدات المسيحية) فلبى الإمبراطور رغبة والدته ولم يوفر مالا ولا حرفيين أو خبراء إلا وسخره في سبيل بناء الكنيسة وأشرف على البناء مهندس سوري اسمه زينوبيوس ورجل دين من الكنيسة اسمه يوستاثيوس.

بعد الانتهاء من عملية البناء، توجه الأساقفة الذين كانوا يحفرون مجمعا محليا في صور إلى البيت المقدس للمشاركة في حفل التكريس الذي أعلنت فيه قدسية كنيسة القيامة أو الضريح المقدس.

ويمكن تمييز الكنيسة بوضوح في خارطة مأدما الفسيفسائية، حيث كان يدخلها الناس من باب ثلاثي لا تزال أقسام منه قائمة حتى الآن.

وبني فوق الضريح المقدس بناء مدور، وبنيت بين الباب والمبنى المدور باسيلكا كبيرة وخمسة أروقة بين الأعمدة مع جناح مدور بارز في ساحة متسعة، فيبقي موضع الصليب منعزلا على حدة باعتباره مزارا قائما بذاته.

وتميز البناء بجمال التصميم ووفرة الزينة وأدخلت عليه تحسينات بشكل دائم منها التزيينات التي قامت بها الإمبراطورة يودقيا في منتصف القرن الخامس للميلاد، ونذكر أن الكنيسة فسيحة عظيمة الزخارف من الرخام الملون والنقوش والصور.

ويوجد في كنيسة القيامة دير للرهبان الفرنسيين الذين يخدمون في الكنيسة وهم ينتمون إلى القديس فرنسيس الأسيزي الذي جاء إلى القدس عام 1219م وحظي البابا إكلمنطس السادس ببراءة بابوية عام 1342م ثم وافق بعد ذلك على وجود الفرنسيين في الكنيسة، على أن يكونوا حراس الأراضي المقدسة باسم العالم الكاثوليكي وللرهبان الفرنسيين حصة وافرة في كنيسة القيامة، ففي كل يوم يقيمون الصلاة إلى جانب طواف يومي في مختلف ربوعها.

وإلى جانب هذا الدير الكاثوليكي، هناك الدير الأرثوذكسي و دير الروم الأرثوذكسي، وأسس بطريك القدس اليوناني جرمانوس أخويه القبر المقدس في العهد العثماني كحراس للأراضي المقدسة باسم العالم الأرثوذكسي.

ويوجد مساكن في الكنيسة للرهبان الذين يخدمون فيها، وهناك دير عند ساحة القيامة شرقا يسمى دير القديس إبراهيم الذي اشتراه عام 1660م من الأحباش.

ومنذ أيام البطريك جرمانوس عمل الروم الأرثوذكس اليونان على التوسيع في كنيسة القيامة، بعد احتراقها عام 1808م وانفردوا بترميم أكبر قسم منها، وبموجب ذلك لهم اليوم أكبر حصة بها، ومنها محور الكنيسة المعروف بنصف الدنيا وفي كل يوم يقيمون الصلاة فيها.

وللأرمن الأرثوذكس بعض المساكن في كنيسة القيامة ولهم الحصة الثالثة فيها، ومنها قسم الرواق الذي يشرف على القبر المقدس وكنيسة القديسة هيلانة، وبدؤوا التوسع في الكنيسة منذ القرن السابع عشر الميلادي وفي كل يوم يقيمون الصلاة فيها.

أما الأقباط الأرثوذكس فلهم مكانة ثانوية في الكنيسة يؤدون صلواتهم في معبد صغير بنوه ملاصقا للقبر المقدس عام 1540م ثم جدد بعد حريق في عام 180م.

أما السريان الأرثوذكس فأنهم يقيمون الصلاة كل يوم أحد في معبد للأرمن بجانب القبر المقدس.

مسجد عمر بن الخطاب:

عندما دخل الخليفة عمر بن الخطاب القدس فاتحا لها في عام ( 15هـ – 636م ) وأثناء تواجده داخل كنيسة القيامة أذن المؤذن للصلاة فدعا البطريرك “صفر ونيوس” الخليفة للصلاة داخل الكنيسة لكنه رفض العرض خوفا من اقتداء المسلمين له فيما بعد وتحويلهم الكنيسة إلى مسجد، مما يترتب عليه إيذاء مشاعر المسيحيين والنيل من حرية عبادتهم في المكان فتحول الخليفة عمر إلى مكان قريب خارج الكنيسة، حيث أدى فريضة الصلاة ليبني المسلمين بعدها مسجدا في تلك البقعة سمى “بمسجد عمر”.

مقام النبي داوود:

مقام النبي داود من الأماكن الإسلامية التي يجوبها المسلمين في المدينة المقدسة، و يتألف المقام من ضريح النبي داود والمسجدان الملاصقان له .

ويقع المقام على ربوة مرتفع جبل صهيون، وتحيط به مباني كثيرة يقيم فيها أفراد (عائلة الدجاني) المقدسية قبل عام 1948 م .

والمقام فضلا عن قدسيته وحرمته المشهورتين يعد من الأمكنة الأثرية العامة في فلسطين، لا سيما المسجد العلوي منه وما يشتمل عليه من أقواس و أعمدة ضخمة .

والمقام الأعلى عبارة عن بناية حجرية قائمة في وسط الحي وهي مؤلفة من طابقين علوي وسفلي وفي الطابق السفلي مسجدين احدهما كبير والآخر صغيرنقشت على جدران كل منهما آيات من القرآن الكريم، وفي الأعلى ردهة واسعة تقع فوق المسجد الكبير وهي ذات عقود مصلبة. و جدد تعمير هذا المكان الشريف السلطان محمود خان سنة ( 1233هـ- 1817م).

درب الآلام:

هو طريق يعتقد أن ” السيد المسيح ” قد سلكه حاملا صليبه عندما ساقه جنود الرومان إلى موقع صلبه.

ويتكون درب الآلام من 14 مرحلة تبدأ من مدرسة راهبات صهيون، حيث الموقع الذي أصدر منه الحاكم الروماني (ثيوش) حكمه بصلب السيد المسيح وتتجه غربا إلى منطقة الواد وعقبه المفتى ثم عبر الطريق الذي تصل الواد بباب خان الزيت معقبة الخانقاه لتصل إلى القبر المقدس في كنيسة القيامة.

وعلى درب الآلام وقع المسيح مغشيا عليه عدة مرات بفعل التعذيب الذي تعرض له وثقل الصليب الذي كان يحمله.

كنيسة سيدتنا مريم:

تقع الكنيسة في وادي قدرون في مكان متوسط بين سلوان وجبل الزيتون وباب الأسباط وتحتوي الكنيسة على قبور ” مريم البتول ” ووالديها وكذلك قبر يوسف النجار وقد بنيت بين عامي( 450 م و457م).

كنيسة القديسة حنة (الصلاحية):

تقع الكنيسة شمالي الحرم القدسي قرب باب الأسباط، حيث أتى السيد المسيح في هذا الموقع بإحدى معجزاته، وقد احترقت الكنيسة إبان الغزو الفارسي عام 614م فأعاد الصليبيون بناؤها وتم تحويلها في عهد صلاح الدين الأيوبي إلى مدرسة للفقهاء الشافعيين ثم استلمها الفرنسيين من السلطان “عبد الحميد العثماني” عام1855م فأقاموا بها مدرسة.

كنيسة الجثمانية:

تقع هذه الكنيسة في المنطقة بين سلوان وجبل الطور وباب الأسباط و قد بناها اللاتين عام 1924م، حيث يعتقد أن الموقع شهد عملية القبض على السيد المسيح عندما وشى به (يهوذا الأسخريوطي).

كنيسة العلية (دير صهيون):

يقع هذا الدير على قمة جبل صهيون بالقرب من باب الخليل ويعتقد بعض المسيحيين أن “السيد المسيح” تناول وأتباعه في الدير عشاؤهم الأخير.

كنيسة الصعود:

بنيت على جبل الزيتون في المكان الذي يعتقد أن “السيد المسيح” صعد منه إلى السماء.

قبر البستان:

يقع قبر البستان شمالي باب العامود وقد حفر القبر في الصخرة على هيئة جمجمة أصبحت مزارا مسيحيا وسياحيا، حيث تعتقد طائفة من البروتستانت أن السيد المسيح صلب في حديقة تقع على مقربة من تلة، كان اليهود يرجموا فيها المحكومين ويصلبونهم ويلقون بجثثهم إلى واد قريب، ويعتقدون أنه هو هذا المكان.

سور القدس وأبوابها:

بني سور القدس في العهد الكنعاني، لكنه تعرض إلى الخراب عدة مرات على يد الجيوش الغازية وكانت آخر عملية تدمير لهذا السور على يد الملك عيسى الأيوبي في عام 1226م، خوفا من أن تتقوى به الجيوش الصليبية إذا ما احتلوا المدينة، حتى جاء السلطان سليمان القانوني العثماني وأمر بإعادة بناء السور الموجود حاليا ورصد لإعماره جميع عائدات الضرائب في فلسطين لمدة خمس سنوات، ويأخذ السور شكل شبه المنحرف ويبلغ محيطه ميلان ونصف الميل وطوله من الشمال 3930قدم ومن الشرق 2754قدم ومن الجنوب 3245 قدم ومن الغرب 2086 قدما وله أربعة وثلاثون برجا وأشهرها برج اللقلق، وبرج كبريت وللسور سبعة أبواب مفتوحة وأربعة أبواب مغلقة وهي:-

الأبواب المفتوحة:

1- باب العمود: يقع في منتصف الحائط الشمالي لسور القدس ويعود تاريخه إلى عهد السلطان سليمان القانوني العثماني تعلو هذا الباب قوس مستديرة قائمة بين برجين أقيم فوق أنقاض باب يعود إلى العهد الصليبي ويسمى أيضا باب دمشق لأنه كان مخرج القوافل إليها.

2– باب الساهرة: يقع إلى الجانب الشمالي من سور القدس على بعد نصف كيلو متر شرقي باب العمود وهو بسيط البناء وجاء ضمن برج مربع ويرجع إلى عهد السلطان سليمان القانوني ويعرف أيضا باسم باب هيرودوتس.

3- باب الأسباط: يقع في الحائط الشرقي ويشبه في الشكل باب الساهرة يعود تاريخه إلى عهد السلطان سليمان القانوني وسمي أيضا باب القديس إسطيفان وباب الأسود لوجود تمثالين لأسدين على جانبي مدخله.

4- باب المغاربة: يقع في الحائط الجنوبي لسور القدس وهو عبارة عن قوس قائم ضمن برج مربع ويعتبر أصغر أبواب القدس.

5- باب النبي داوود: وهو باب كبير منفرج أنشأ في عهد السلطان سليمان القانوني ويسمى أيضا باب صهيون.

6- باب الخليل: يقع في الحائط الغربي ويسمى أيضا باب يافا.

7- باب الحديد: يقع في الجانب الشمالي للسور على مسافة كيلو متر غربي باب العمود فتح عام 1898م إبان زيارة الإمبراطور الألماني (غليوم الثاني) للقدس.

الأبواب المغلقة:

1- باب الرحمة: يقع في الحائط الشرقي على بعد 200متر إلى الجنوب من باب الأسباط يؤدي مباشرة إلى الحرم وسمي بالباب الذهبي لجماله، يعود إلى العصر الأموي وهو باب مزدوج يعلوه قوسين يؤدي إلى باحة مسقوفة بعقود ترتكز على أقواس قائمة فوق أعمدة ضخمة، أغلقه العثمانيين بسبب خرافة انتشرت بين الناس بأن الفرنجة سيعودون ويحتلون مدينة القدس من هذا الباب.

2- الباب الواحد: يقع في الحائط الجنوبي يعلوه قوس يؤدي إلى الحرم مباشرة، بني زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.

3– الباب المثلث: يقع في الحائط الجنوبي ويتكون من ثلاث أبواب يعلو كل منها قوس يؤدي إلى الحرم مباشرة، بني زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.

4- الباب المزدوج: يقع في الحائط الجنوبي ويتكون من بابين يعلو كل منهما قوس يؤدي إلى الحرم مباشرة، بني زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.

حارة النصارى:

سميت حارة النصارى لأن أغلب سكانها من النصارى، تقع شمال غرب البلدة القديمة، وتمتد من درج باب خان الزيت وسط السوق وحتى باب الخليل غربا وسويقة علون من جهة الجنوب.

على الرغم من تسميتها بحارة النصارى غير أن أصحاب الدكاكين فيها غالبيتهم من المسلمين وتقع في الحارة كنيسة القيامة يقابلها مسجد عمر بن الخطاب.

حارة المغاربة:

تقع في جنوب شرق البلدة القديمة لمدينة القدس، بجوار حائط البراق، في 6 يونيو 1967, خلال حرب الأيام الستة، احتل الجيش الإسرائيلي الجزء الشرقي من مدينة القدس. عند نهاية الحرب وخلال ساعات قليلة دمرت إسرائيل حارة المغاربة،مرتكبة مجزرة أثرية ومعمارية وإنسانية في المكان، وشمل ذلك 138 بناية من بينها جامع البراق وجامع المغاربة وكذلك المدرسة الأفضلية، الزاوية الفخرية ومقام الشيخ لإقامة ساحة لاستقبال مئات الآلاف من اليهود الذين جاؤوا لأداء الصلاة.

حارة الشرف:

منطقة سكنية قديمة في القدس ملاصقة لحارة المغاربة، كانت تملكها عائلة عربية تدعى عائلة شرف، وفي أثناء الانتداب البريطاني استأجر اليهود معظم الحارة وتملكوا حوالي 4% منها. وقد هدمت هذه الحارة خلال حرب 1948 بين العرب واليهود، وخرج منها جميع السكان اليهود وبقيت على حالها خلال العهد الأردني،وفي عام 1967م احتل الإسرائيليون القدس وادّعوا امتلاكهم هذه الحارة. وطردوا ثلاثة آلاف من سكانها الفلسطينيين، ودمروا معظم منازلها وحولوا اسمها إلى حارة اليهود.

حي الأرمن:

يقع جنوب غرب البلدة القديمة هو أصغر أحياء المدينة المقدسة، وأهم أبنيته كاتدرائية الأرمن وما يعرف بقلعة أو برج الملك داوود بمآذنها وأبراجها الجميلة ومنطقة القلعة نفسها كانت في يوم من الأيام قصرا للملك هيرودوس.

الحي الإسلامي:

يقع في الجهة الشمالية الشرقية ويعتبر أكبر أحياء القدس القديمة، يوجد بداخله الحرم القدسي الشريف.

مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebookوكالة الانباء الفلسطينية وفا